Braccia nere, contribuiti ai bianchi

È passato poco più di un mese dallo sgombero del Ghetto di Rignano, anche se sembra che da queste parti non sia cambiato nulla: tutte le mattine decine di migranti sulle loro pesanti biciclette in ferro partono per andare al lavoro nei campi. Li incontriamo costeggiando gli immensi campi di grano che si inchinano al passare del vento, immagine simbolo dell’agricoltura di queste zone al pari dei suoi ulivi nodosi. Poco più avanti, quando lo sterrato lascia spazio all’asfalto, scorgiamo altri banchi di ciclisti, con telai in carbonio e tute dai colori cangianti. Ci rendiamo conto di aver appena attraversato un confine immaginario.

LA MARCIA Siamo diretti a Borgo Mezzanone, frazione del comune di Manfredonia. Oggi c’è la marcia No-Caporalato promossa da Leonardo Palmisano insieme ad un gruppo di scrittori e intellettuali. Il luogo dell’incontro è simbolico, in questa piccola frazione a vocazione agricola, oltre al Cara, esistono due ghetti divisi per provenienza: quello detto «dei bulgari» e la pista di decollo del vecchio aeroporto che ospita le baracche degli africani. In quest’ultimo la presenza di migranti provenienti dal Ghetto di Rignano è aumentata dopo lo sgombero. Come anche i furgoncini dei caporali e lo sfruttamento della prostituzione. Tra le tante sigle che hanno aderito a questa marcia troviamo Amnesty, Migrantes, Granoro e Lega Coop Puglia. Ci sono anche dei ragazzi di Libera arrivati da Torino. La richiesta principale è l’aumento di controlli da parte dell’ispettorato del lavoro, così da garantire un regolare contratto a chi realmente coltiva la terra.

STORIA DI MUSTAFA Mustafa trentenne somalo, ci racconta che nonostante sia stato assunto con un regolare contratto agricolo, gli sono state dichiarate all’Inps soltanto 5 giornate di lavoro a fronte di un mese di raccolta. Chiediamo a Mustafa come mai, lui alza le spalle in segno di resa: da queste parti funziona così. Complice anche la legge che permette alle aziende agricole di aggiornare trimestralmente il registro d’impresa. Decidendo, ad esempio, quante giornate attribuire a ciascun lavoratore solo a raccolta finita, con tutte le ingiustizie e i ricatti che ne conseguono. (Legge 28 novembre 1996, n. 608)

Infatti, secondo il segretario provinciale della Cgil Daniele Calamita «la compravendita delle giornate agricole è una pratica ancora presente. Tra le cause principali troviamo la disoccupazione dilagante che attanaglia la nostra provincia e un mancato sviluppo territoriale partecipato. Purtroppo viviamo in un clima di totale illegalità». Stando alle tabelle Inps sul lavoro agricolo, nel 2015 la percentuale di lavoratori italiani dichiarati nell’agro di Foggia aumenta con l’aumentare delle giornate lavorative, mentre il numero dei lavoratori africani diminuisce: gli italiani con meno di 10 giornate lavorative sono il 16,19%, percentuale che cresce al 66,33% quando le giornate dichiarate sono più di 51, limite minimo annuale per accedere ai sussidi. Mentre la percentuale di lavoratori stranieri passa dal 31,85% (10gg) al 5,17% (51gg).

FALSI BRACCIANTI Questi dati, però, sono facilmente confutabili passeggiando nelle campagne foggiane durante i periodi di messa a dimora delle piante stagionali o durante la raccolta. Il meccanismo è semplice e rodato: un imprenditore utilizza manodopera in nero – spesso stranieri sprovvisti di documenti – attraverso il caporale, vendendo a sua volta il requisito contributivo, al costo di 15-20 euro per giornata di lavoro, a suoi parenti o amici, oppure a estranei, questi ultimi tramite i consulenti del lavoro o dipendenti di associazioni di categoria. I finti braccianti si versano a loro volta i contributi necessari per poter ricevere l’assegno di disoccupazione, malattia, maternità e benefit familiari. Due mesi di finto lavoro seguiti da reali assegni di disoccupazione.

C’è persino chi ha creato finte aziende agricole con l’obiettivo di vendere giornate di lavoro. Tutti lo sanno e a tutti sta bene. Un dipendente di una delle principali associazioni di categoria, che preferisce restare anonimo, lo conferma: «Qui in ufficio ho la fila di persone che vorrebbero comprare le giornate di lavoro per le loro mogli o i loro figli», una pratica più che usuale, «pensa che delle circa 200 aziende che seguo, negli ultimi 2 anni solo tre hanno ricevuto dei controlli dall’ispettorato del lavoro e in nessuna di queste sono state rilevate anomalie».

Avere un ghetto dal quale attingere braccia a basso costo gioca a favore di questa logica perversa. A ciò va aggiunta la sudditanza psicologica e linguistica dei lavoratori africani, dovuta alla ghettizzazione e alla mancanza di reti relazionali al di fuori di esso. Una subordinazione molto preziosa per le aziende e i caporali che fanno affari alle loro spalle.

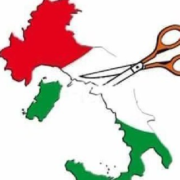

Radere al suolo i ghetti non serve a niente se al contempo non si riesce a capire che il fulcro del problema è all’interno dei meccanismi di assunzione. Nel 2014 Guglielmo Minervini lo aveva intuito. Con il progetto «Capo free-Ghetto out» mise a disposizione 800.000 euro da utilizzare come incentivo per le aziende che assumono lavoratori stranieri: 500 euro per ogni assunzione non inferiore a 156 giornate lavorative nel biennio oppure 300 euro per ogni assunzione sotto le 20 giornate. Gran parte di quei soldi (circa 700.000 euro), a distanza di 3 anni, sono ancora lì. Quasi nessuna impresa ha beneficiato dei fondi per paura di essere mappata e vedersi costretta, in futuro, a regolarizzare i migranti anche dopo l’esaurimento degli incentivi.

Nel frattempo, nelle due strutture messe a disposizione dalla regione, casa Sankara e masseria Arena, le giornate trascorrono lentamente e i ragazzi bivaccano in attesa che qualcuno decida di attingere alle liste di lavoro. Alcuni di loro si sono organizzati e hanno già chiamato il loro caporale, magari riducendosi lo scarno salario pattuito a causa del rischio e delle distanze che il caporale è obbligato a percorrere. Anche se per pochi soldi, meglio lavorare che vagare nel nulla. Difatti i furgoncini arrugginiti con targhe dell’Est Europa transitano tranquillamente davanti a questi centri, presidiati, nel migliore dei casi, da un paio di volontari della protezione civile.

I FALSI AMICI Anche se il ghetto fisicamente non c’è più, il sistema di accoglienza e smistamento lavorativo che si è generato al suo interno negli ultimi 15 anni ne esce indubbiamente rafforzato. Molti lavoratori migranti hanno trovato in queste baracche una società disposta ad accoglierli, a dar loro un lavoro. Spesso per i più giovani che non parlano italiano, il caporale e la maman nigeriana sono gli unici punti di riferimento. Soprattutto se in alternativa c’è la mancata accoglienza da parte di una Foggia sempre più intollerante e xenofoba, che crea così condizione di inferiorità sociale e di emarginazione.

STORIA DI KEITA Un esempio è il maliano Keita Haroun, arrivato in Italia nel 2011 e da allora residente del ghetto; in un ottimo inglese dice, con fierezza, di essere l’unico barbiere della baraccopoli. Scorre sul suo telefono le foto dei suoi clienti: teste rasate con motivi tribali disegnati in bassorilievo sul cuoio capelluto. Non parla né capisce una sola parola di italiano, questo perché in 6 anni non ha mai avuto necessità di spostarsi dal ghetto. Lì aveva un negozio che gli permetteva di vivere dignitosamente e, pagando una tangente, era sicuro che fosse l’unico a fornire quel tipo di servizio.

Lui, come tanti, in questo luogo ha trovato il proprio lavoro che nulla ha a che vedere con l’agricoltura, contribuendo alla creazione di una vera e propria borgata con tutti i tipi di servizi: dal meccanico al macellaio, dall’emporio al bar. Tutto questo in una zona franca con le mille sfumature di illegalità che ne conseguono.

Alessandro Tricarico

18/4/2017 https://ilmanifesto.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!