La strategia della tensione non va a scuola

- Memoria pubblica e costruzione di un senso comune: il ruolo dell’industria culturale

Interrogarsi su come l’istituzione scolastica contribuisca alla costruzione di un senso comune sugli eventi del passato significa inevitabilmente approfondire l’articolazione di quei rapporti, ambigui e contraddittori, che esistono, da un lato, tra la ricerca storica e la sua ricezione presso strati ampi della popolazione nell’età della comunicazione di massa e, dall’altro, tra la divulgazione storica e la memoria pubblica.

Quest’ultimo concetto – quello di memoria pubblica – è già in sé controverso. In un volume del 2013 sul rapporto tra storia e memoria e sulla validità e i limiti delle fonti orali nella ricerca storica, Bruno Bonomo ne proponeva una definizione.

La memoria pubblica consisterebbe nell’insieme delle «rappresentazioni del passato che si costruiscono e si confrontano nella sfera pubblica attraverso le retoriche, i rituali e le cerimonie, i musei, i monumenti e le iscrizioni, la toponomastica e le giornate dedicate al ricordo di determinati eventi o persone»[1].

È evidente che sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre, sull’annessa morte di Pinelli nella notte tra il 14 e il 15 dicembre e sui contraddittori sviluppi giudiziari e politici che da queste due vicende si dipanano non esista una memoria pubblica circoscrivibile in una cornice definita.

Per usare un’espressione, fin troppo equivoca, ma ormai in voga da molti anni, non esiste alcuna “narrazione” così solida da essere in grado di emergere come egemone e indiscussa nell’opinione pubblica.

Anzi, è possibile affermare che alcuni tentativi di storytelling relativi a queste vicende abbiano prodotto addirittura “narrazioni tossiche”. Lo evidenzia un recentissimo saggio di Elio Catania nel volume collettivo Dopo le bombe. Piazza Fontana e l’uso pubblico della storia, che parte da un assunto di base secondo cui c’è stata «la rimozione o la distorsione, in sede storiografica, didattica e di discorso pubblico, della verità storica sul “quinquennio nero” che, dagli attentati del 1969 che precedettero piazza Fontana e in particolare dal 12 dicembre fino alle stragi di Brescia e dell’Italicus del 28 maggio e del 4 agosto 1974, passando per almeno tre tentativi di golpe, si inserisce all’interno della strategia della tensione» [2].

Rimozioni e distorsioni sono state del tutto funzionali all’elaborazione e alla diffusione di un racconto ripetuto – per restare alle parole di Elio Catania – che «elimina la complessità e le distinzioni, considerando come un unico processo storico e politico lo stragismo e il golpismo, la stagione dei movimenti, la lotta armata dell’estrema sinistra, da accomunare sotto la generica categoria di “terrorismo”»[3].

In questa “nube tossica” sono rientrati tentativi, di varia natura, di proporre ricostruzioni attraverso i diversi strumenti dell’industria culturale ad ampio spettro, su tutti il cinema e la fiction televisiva. È innegabile che, soprattutto negli ultimi anni, la costruzione di un “senso comune” sul tema dello stragismo, e più in generale sulla stagione politica dei successivi anni Settanta, sia passata anche da queste codificazioni dell’immaginario sul grande e sul piccolo schermo.

Riguardo a piazza Fontana, un caso abbastanza paradigmatico è stato il relativamente recente film Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, uscito nel 2012, e ispirato, con molte licenze, al libro Il segreto di Piazza Fontana di Paolo Cucchiarelli[4]. Tanto il film quanto il libro hanno contribuito, pur nelle significative differenze tra la sceneggiatura e il testo saggistico, ad alimentare conclusioni equivoche, riassumibili nello schema interpretativo degli irrisolvibili “misteri italiani”. Nel film incompletezza, parzialità, propensione per l’allusione e per le ipotesi non verificate, per tacere della scelta del punto di vista della narrazione, conducono nella direzione della confusione più completa, quella per cui Pinelli e Calabresi stanno sostanzialmente sullo stesso piano.

Come vedremo, questa confusione è anche quella che predomina all’interno della manualistica scolastica e di cui risentono molte iniziative e progetti didattici che cercano di affrontare il tema.

Che la categoria generica di “terrorismo” o quella altrettanto equivoca di “opposti estremismi” non aiutassero la comprensione della storia italiana tra il 1969 e l’inizio degli anni Ottanta, ce lo spiegava già una decina di anni fa Carocci. A proposito del contenitore “terrorismo” e di come veniva presentata nel cinema degli anni Novanta e Duemila, scriveva:

«Sembra quasi che ci venga suggerito qui uno dei caratteri fondamentali delle società dello spettacolo, cioè una certa confusione generale che rende impossibile ogni verifica e che fa dell’informazione un sistema affine all’esoterismo (un segreto che si mantiene tale a furia di esibirlo).»[5]

Come spesso è successo per alcuni prodotti cinematografici italiani in qualche modo legati alla divulgazione storica, anche il film di Giordana è stato oggetto di una campagna di promozione nelle scuole italiane. Certo, ciò è avvenuto in misura non dissimile rispetto a quanto è accaduto per altre pellicole di ricostruzione storica che si sono succedute negli anni: nelle poco fornite mediateche delle scuole italiane Romanzo di una strage resta, insieme a La meglio gioventù ancora di Giordana e a Buongiorno notte di Bellocchio, uno dei prodotti cinematografici recenti più utilizzati per presentare scorci sugli anni Sessanta e Settanta. Proprio per questo è legittimo chiedersi se gli insegnanti che hanno accompagnato i propri allievi al cinema o hanno organizzato proiezioni di Romanzo di una strage nei propri istituti siano stati o meno in grado di sottoporre a un vaglio critico l’impianto complessivo del film.

Se hanno cercato di farlo basandosi sulla manualistica attualmente in circolazione difficilmente hanno saputo offrire chiavi interpretative utili a evitare banalizzazioni e semplificazioni.

- Non fare i conti con il passato. Lo stragismo nero nei manuali scolastici

Ormai quasi 15 anni fa, nel 2006, un sondaggio sulla strage di Piazza Fontana, condotto dalla Fondazione Isec e dall’Istituto Piepoli su un campione di studenti milanesi di quarta e quinta superiore, diede esiti sorprendenti. La maggioranza degli studenti (il 43%) attribuì l’attentato alle Brigate rosse, un’altra componente significativa (circa il 20%) ne riconobbe i mandanti nella mafia e solo uno studente su dieci rispose indicando le responsabilità di gruppi neo-fascisti. Quello stesso sondaggio confrontava i dati emersi con una precedente inchiesta del 2000 ravvisando un aumento netto di coloro che – ricordiamo che il campione era composto da studenti milanesi – non avevano mai sentito parlare della strage: nel 2000 erano appena il 3% degli intervistati, nel 2006 erano diventati il 18%. Sarebbe interessante riproporre oggi la medesima indagine e osservarne i risultati.

Più recentemente un meritorio lavoro di ricerca e formazione portato avanti dall’Associazione culturale e professionale Lapsus ha fatto emergere, attraverso le interviste a numerosi insegnanti, le criticità legate al modo con cui a scuola si trattano i temi della storia italiana recente.

Esemplificative e cariche di spunti sono le parole di una docente interpellata a proposito dell’eventuale faziosità dei libri di testo:

«In realtà, trovo che il tema non venga trattato, ma soltanto accennato. In questo senso non posso riferirmi a “faziosi”. Si scivola via, insomma. Con quella storia lì, non bisogna farne i conti. La mancanza di approccio storico non è solo sulla corretta definizione di “strategia della tensione”, ma, soprattutto, sul grande movimento di massa, di cambiamento culturale, umano, sociale e politico che era in atto in quegli anni (prima della strage di piazza Fontana) alla “base” della società. Un cambiamento semantico che l’Italia non aveva mai conosciuto, fino a quel momento. Questa storia non la troverò mai su un libro di testo. Lo so. Così vado a cercarmi altri modi per raccontarla»[6].

Le accuse mosse dall’insegnante intervistata sono molto precise e inquadrano perfettamente il principale difetto che connota anche i migliori manuali: l’incapacità di ancorare a un solido contesto esplicativo generale l’attentato di Milano del 12 dicembre e, più in generale, la strategia della tensione.

Erica Picco e Sara Troglio hanno recentemente tentato una campionatura delle modalità con cui, nel complicato mondo dell’editoria scolastica, è presentato il periodo che va dal 1968 ai primi anni Ottanta[7]. Al netto di uno spazio davvero esiguo dedicato pressoché da tutti i manuali a queste vicende, dalla ricerca emergono due principali tendenze interpretative.

La prima è quella dei manuali che cercano di inserire la “strategia della tensione” in un quadro geo-politico più ampio, sia con riferimento alla specificità della situazione italiana, sia tenendo presente la cornice generale della guerra fredda e del ruolo dell’Italia nella contrapposizione tra i blocchi. Questa prospettiva di lavoro si ancora a una periodizzazione che tende a distinguere il “quinquennio nero” 1969-1974, dallo sviluppo della lotta armata dei gruppi dell’estrema sinistra che invece si colloca, ed ha il suo apice in termine di vittime, nei tardi anni Settanta e nei primi anni Ottanta. È, nel complesso, una ricostruzione che, pur omettendo spesso una serie di importanti dati (come ad esempio il depistaggio che porta ad accusare gli anarchici delle bombe del 1969 o i riferimenti specifici a Ordine Nuovo), si presenta come accettabile almeno sul piano generale dei fenomeni che indaga.

La seconda tendenza opta invece per la scelta di due parole chiave che avrebbero la pretesa di essere esplicative di un intero decennio: l’onnicomprensiva categoria di “terrorismo” e il comodo refugium degli “opposti estremismi”. In alcuni manuali si osserva addirittura la retrodatazione alla fine degli anni Sessanta dell’espressione “anni di piombo”, che giungerebbero così a comprendere anche lo stragismo nero. Ricorrendo a formule così generiche, rifiutate da tutta la storiografia più seria, ne deriva una mancanza evidente: non si offrono strumenti conoscitivi basati su una rigorosa periodizzazione degli eventi. Ciò genera quella nebbia diffusa all’interno della quale è difficile, se non impossibile, la decodificazione agli occhi degli studenti di ciò che accade in quegli anni. La specificità di Piazza Fontana si perde in un continuum in cui le successive “bombe nere” del 1974 non si distinguono dalla lotta armata delle organizzazioni della sinistra e dagli scontri di piazza: per uno studente non sono minimamente chiare le differenze di prospettive politiche tra chi ha sequestrato Moro e chi ha messo la bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. È la celebre notte di Hegel in cui tutte le vacche sono nere.

Non stupisce che ci siano manuali che si distinguono per scelte paradossali. Come giudicare altrimenti un testo scolastico che inserisce l’attentato del 12 dicembre 1969 in un capitolo intitolato I terrorismi e la mafia siciliana? Non stupisce che gli studenti associno poi Piazza Fontana alla mafia o alle Brigate Rosse. Ed è questo il medesimo testo in cui, nonostante l’assoluto rilievo degli autori ufficiali, si leggono passaggi come il seguente:

«Al terrorismo “nero”, neofascista, che metteva le bombe, si contrappose fin dall’inizio degli anni Settanta un altro terrorismo, di opposto colore politico, la cui organizzazione principale prese il nome di Brigate Rosse»[8].

Scelte divulgative del genere tendono a rendere implicita la sovrapposizione dei due fenomeni, quello dell’eversione nera e quello della lotta armata a sinistra, che oltre ad avere articolazioni e genesi diverse si situano in una periodizzazione differente. Si aggiunge a ciò l’idea, sbagliata sul piano storiografico, che vi fosse un’esplicita contrapposizione, quando non anche suggerire che vi fosse addirittura una sorta di concorrenza, tra terrorismo “rosso” e “nero” espellendo dal ragionamento le differenti strategie politica di riferimento.

- Il grande rimosso. La storia di Pinelli può diventare una storia di tutti?

La scuola è indubbiamente l’istituzione, per le sue intrinseche finalità educative, che maggiormente ha recepito il proliferare di “giornate” dedicate alla celebrazione di qualche specifico tema legato alla memoria. Ne esistono di ogni tipo e non è questa la sede per ragionare su come il proliferare di “giornate ufficiali” non alimenti il rischio di generare esiti opposti alle intenzioni, favorendo cioè l’oblio degli eventi.

Nel 2007, durante il secondo governo Prodi, venne istituita la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, scegliendo come data del calendario il 9 maggio, il giorno in cui, nel 1978, il cadavere di Aldo Moro venne ritrovato in via Fani.

Il variegato universo delle associazioni di vittime del terrorismo che, nella sua pluralità, unisce i famigliari di chi è stato colpito dallo stragismo nero e delle vittime del terrorismo di sinistra, si era diviso sulla scelta. Molti avrebbero preferito il 12 dicembre, anche per dare una chiara connotazione in senso periodizzante alla giornata. Avrebbe significato rimarcare che Piazza Fontana è stata indubbiamente l’inizio di un periodo complesso. Si è a lungo discusso se l’espressione “perdita dell’innocenza”, in relazione alla strage di Milano sia calzante o meno, ma è innegabile che ci sono un “prima” e un “dopo” quell’evento. Che la scelta sia stata invece quella di investire di maggiore significato il delitto Moro è un dato di per sé già sufficientemente esplicativo di quale sia il tono generale del discorso pubblico più sedimentato e più accettabile dallo un largo spettro politico. È Moro a diventare il simbolo di un’epoca, non la prima “strage di stato”.

Sia prima, ma soprattutto dopo l’istituzione di questa specifica “giornata della memoria”, il Miur ha sostenuto, tanto a livello di amministrazione centrale, tanto a livello di sedi territoriali, iniziative volte a promuovere la conoscenza del periodo storico.

Passarle in rassegna sarebbe un’impresa improba, si possono però segnalare alcuni tratti prevalenti che non si discostano dai paradigmi adottati dalla manualistica. Prevale in generale l’attenzione su quello che la storiografia più recente chiama il “paradigma vittimario”. È uno schema di costruzione del discorso pubblico che complica e rende ancora più spinoso il rapporto tra storia e memoria, tra il contesto in cui si verificano gli eventi e le singole traiettorie biografiche di chi vi è coinvolto. Se la specificità della storia è comprendere i fenomeni e, in ultima analisi, provare a spiegarne le ragioni (che non significa farle proprie o giustificarle), concentrarsi esclusivamente sulla memoria delle vittime induce ad adottare un punto di vista puramente empatico. Investendo molto sul piano emotivo, questa scelta riduce, se non azzera, le possibilità di comprendere i fenomeni storici.

Un esempio di questo agire è offerto dal progetto “Tracce di memoria”, un concorso nazionale che invita gli studenti a svolgere delle ricostruzioni biografiche delle vittime del terrorismo o ad analizzare le modalità con cui si è sviluppato il loro ricordo nella memoria pubblica[9]. Pur lodevole nell’intento di invitare a una ricerca storica sulle fonti, il progetto aggira il problema della ricostruzione del contesto in cui i fatti avvengono e delle relazioni che gli eventi hanno tra loro. E questo può indurre a significative rimozioni.

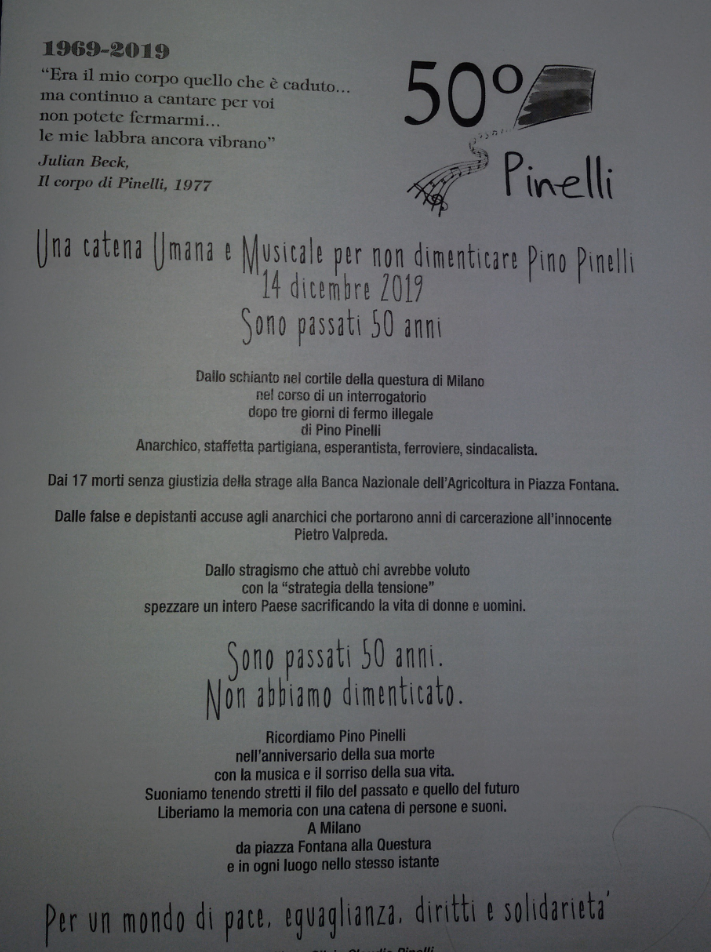

Se torniamo al 12 dicembre 1969, ci accorgiamo che, nell’attuale discorso pubblico, ce n’è una eclatante. E riguarda Pinelli: la diciottesima vittima, dopo i 17 morti della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Nei manuali scolastici ciò che accadde nei locali della questura di Milano nella notte tra il 14 e il 15 dicembre – laddove ve ne sia qualche cenno – è raccontato in modo confuso, se non fuorviante. In alcuni casi il nesso tra la morte di Pinelli e la morte di Calabresi non è minimamente chiarito: le due morti, avvenute a distanza di tre anni, sono presentate in sequenza senza nessuna chiave esplicativa.

La specificità della vicenda del ferroviere anarchico e le implicazioni che essa sottende sono avvolte in quella stessa nebbia di cui si è parlato in precedenza. Eppure, se oggi uno studente digitasse su “Google immagini” le parole chiave “Calabresi-Pinelli”, tra i primi 10 risultati vi sarebbero ben tre immagini della stretta di mano, datata – guarda un po’ – 9 maggio 2009, tra Licia Rognini (vedova del ferroviere) e Gemma Capra (vedova del commissario).

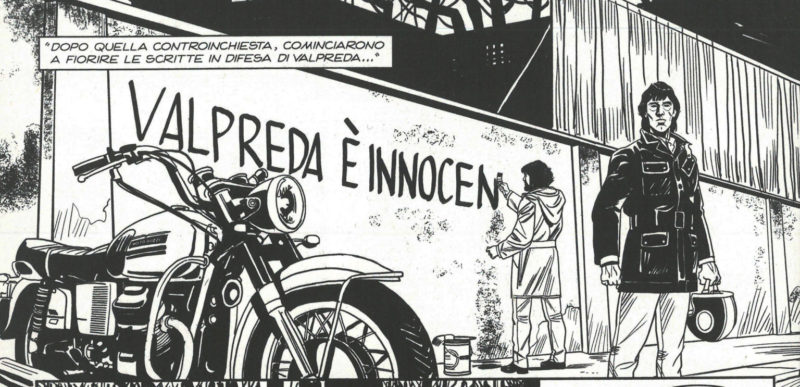

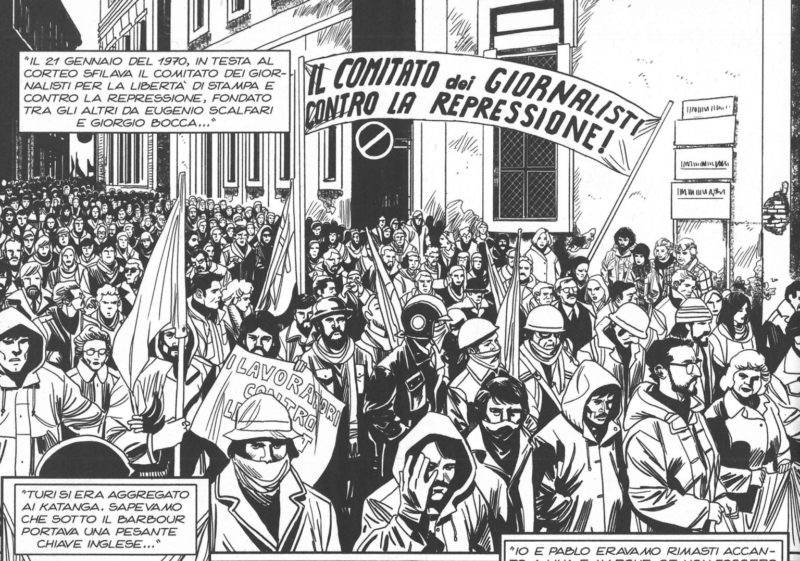

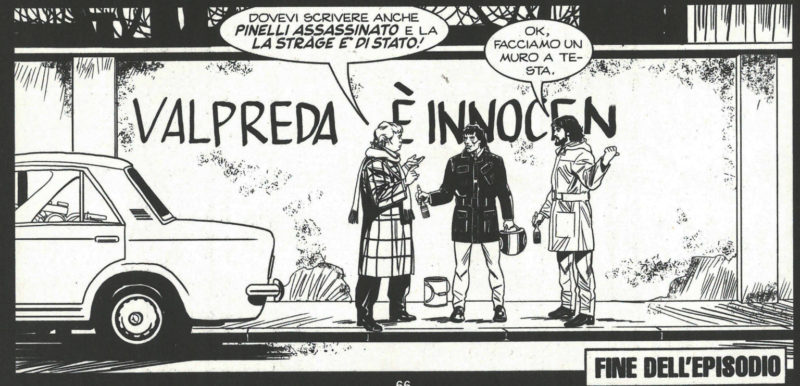

La rimozione della vicenda di Pinelli è un fatto paradossale perché fu proprio da questo caso, dal rifiuto da parte dei movimenti della “pista anarchica” e dalla contro-inchiesta per dimostrare l’innocenza di Valpreda che si mise in moto, cinquant’anni fa, una delle più grandi operazioni collettive di costruzione della memoria pubblica: quella che portò al libro Strage di Stato.

A distanza di mezzo secolo la forza di quella contro-narrazione sembra essersi persa e la storia di Pinelli pare rimanere nell’ambito della “memoria di parte”.

A titolo esemplificativo, possiamo fare riferimento a due titoli di opere, tra le tante, che hanno per oggetto Pinelli: il toccante e rigoroso Una storia quasi soltanto mia che, attraverso la voce di Licia Pinelli e la penna di Piero Scaramucci, ricostruisce i tratti biografici dell’uomo, del militante, del compagno di vita, e la biografia scritta da Paolo Pasi, intitolata semplicemente Pinelli, una storia.

C’è in queste opere, sin dalla scelta del titolo, una nemmeno troppo implicita dichiarazione di “parzialità”: come a voler dire che c’è una verità di Stato, che poi è una “non-verità”, un compromesso, un insabbiamento trasformato in verità giudiziaria, e c’è poi una storia diversa che vale ancora la pena di raccontare. C’è insomma un intero reticolo di ragionamenti, di ricerche documentarie, di testimonianze, di contro-inchieste che sono state espulse dall’ufficialità e che, a lungo, sono state patrimonio di una sola parte. Questa parte le ha difese e rivendicate fino quasi a permettere di intenderle esclusivamente come la “propria storia”, piuttosto che assistere al loro smarrimento nella post-moderna liquidità delle mille opinioni, sempre tutte vere e tutte false.

In controtendenza rispetto a questa comprensibile rivendicazione di parzialità, che è chiaramente anche un modo per conquistare quel rispetto che le sentenze giudiziarie non hanno offerto, vi è però il progetto intitolato Giuseppe Pinelli, una storia soltanto nostra, una storia di tutti messo in piedi dal Centro studi libertari / Archivio G. Pinelli.

Si tratta di un progetto di public history, intendendo il termine nell’accezione anglosassone di processo collettivo nella costruzione di consapevolezza storica diffusa e non nel senso italiano di “uso pubblico della storia”. Attraverso il contributo collettivo, si vorrebbe contribuire allo sviluppo di una “storia non conclusa”, trasformandola in una «storia partecipata che, attraverso la figura del “ferroviere anarchico”, possa raccontare tutta un’epoca, nell’intenzione di dare uno strumento in più al mondo di oggi per interpretare se stesso»[10].

Uno stimolo del genere, che chiede il contributo collettivo alla ricerca, alla divulgazione e alla documentazione, è forse il modo migliore, a distanza di cinquant’anni, per restituire profondità e senso storico alla memoria pubblica. Possiamo chiederci se non sia ciò di cui abbiamo bisogno per rovesciare, nel mondo della scuola e nel senso comune, la traiettoria dell’oblio e quella, persino più pericolosa, dell’indistinta nube memorialistica di tutto e di tutti.

Contributo presentato nel corso del ciclo di incontri di formazione per insegnanti intitolato “Memoria e rimozioni. Indagare la storia recente”, organizzato dall’Associazione culturale e professionale “Scuola e società”.

[1] B. Bonomo, Voci della memoria: l’uso delle fonti orali nella ricerca storica, Carocci, Roma, 2013, p. 32.

[2]E. Catania, Alle origini delle “narrazioni tossiche” su Piazza Fontana, in Dopo le bombe. Piazza Fontana e l’uso pubblico della storia, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019, p. 72

[3]ib., p. 74

[4] P. Cucchiarelli, Il segreto di Piazza Fontana, Ponte alle Grazie, Roma, 2009

[5] E. Carocci, Il terrorismo e la “perdita del centro”. Cineasti italiani di fronte alla catastrofe, in C. Uva (a cura di ) Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, p. 55

[6]Intervista citata in E. Picco, S. Troglio, La strage di piazza Fontana nei manuali scolastici: appunti per una didattica della strategia della tensione, in Dopo le bombe., cit., p. 98

[7] E. Picco, S. Troglio, cit.

[8]A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, (a cura di) Storia. Per diventare cittadini, Mondadori Education, 2018

[9]https://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/

[10]https://centrostudilibertari.it/it/pinelli-una-storia

Marco Meotto

illustrazioni di Roberto Rinaldi tratte dalla miniserie Bonelli “Cani sciolti” di Gianfranco Manfredi

12/12/2019 www.popoffquotidiano.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!