La vita agra dell’impresa pubblica

L’evoluzione dei rapporti tra lo stato italiano e le imprese di sua proprietà ricorda un po’ quello di una commedia all’italiana: ricca di colpi di scena, spesso amari, ma con un finale per nulla scontato. A ravvivare una convivenza annoiata e rassegnata è arrivata una pandemia globale, che tra le sue varie conseguenze ha portato il governo ad annunciare la nazionalizzazione di Alitalia. Nonostante tutto, a parte le polemiche tra «liberisti da divano» e rappresentanti di uno stato inevitabilmente più attivo, continuavano a dominare la scena i soliti, inquietanti, piani «tecnici» di ispirazione neoliberale.

A movimentare sul serio la situazione ci ha pensato l’estate. La prima metà di luglio, due eventi – ben distinti per natura ed eco mediatica – ci hanno portato a riflettere sul ruolo che può giocare lo stato nell’economia, dopo anni spesi a discuterne solo le inefficienze, il clientelismo, la corruzione.

Il primo luglio 2020 si è tenuta un’iniziativa di confronto virtuale tra ministero dell’economia e delle finanze e dirigenti di imprese pubbliche sul ruolo che potrebbe avere lo stato nel guidare lo sviluppo del Paese. Il motivo è stato la presentazione del rapporto del Forum Disuguaglianze e Diversità sulle imprese pubbliche. Il Forum – un’alleanza di organizzazioni e ricercatori – ha individuato, sin dalla presentazione nel 2019 del Rapporto Atkinson, proprio nelle aziende di proprietà pubblica una leva importante per qualsiasi cambiamento che parta dall’attivazione di nuovi e più virtuosi processi di sviluppo economico. Mentre il dibattito sul «ritorno dello stato» assume toni grotteschi, una simile iniziativa permette di ragionare in modo meno astratto e più utile di quale stato servirebbe per risolvere i nostri problemi.

Due settimane dopo, il governo annunciava uno «storico» accordo: dopo 21 anni la maggioranza delle quote di Autostrade per l’Italia tornerà in mano pubblica. La famiglia Benetton, che la controllava tramite Atlantia, è costretta a ritirarsi, facendo scendere progressivamente il peso delle sue quote. Se non è ancora del tutto chiaro se queste verranno cedute totalmente e se lo scambio avverrà a un prezzo più alto di quanto era lecito sperare, ciò che sembra sicuro è che alla guida di Autostrade subentrerà Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), la banca a controllo pubblico sotto forma di società per azioni detenute per circa l’83% dal Ministero dell’Economia.

Leggere la vicenda Autostrade alla luce delle proposte del Forum è utile a intuire limiti e potenzialità di questa partita e a ragionare del ruolo che dovrebbe avere lo stato nell’economia. Per farlo, proviamo a compiere un bel passo indietro.

La mano visibile dello stato

Luciano Bianchi, protagonista del romanzo di Luciano Bianciardi La Vita Agra (1962), si trasferisce a Milano dal grossetano, per far saltare in aria la sede della Montecatini, una grande azienda chimica. Il motivo? L’azienda è proprietaria di alcuni pozzi minerari esplosi a causa di negligenze della ditta, uccidendo quarantatré operai. L’episodio non è purtroppo finzione letteraria, e il tristemente noto pozzo Camorra di Ribolla (Gr) esplose davvero, il 4 maggio 1954. Dopo averla raccontata in un libro-inchiesta con Carlo Cassola, Bianciardi raccoglieva la rabbia di quei minatori, trasformandola nel suo romanzo capolavoro. Il suo alter-ego non porterà però a termine la vendetta, risucchiato dalla Milano del boom, ingabbiato nella catena produttiva della nascente industria culturale.

C’è un filo rosso che lega lo sviluppo industriale italiano – il miracolo che ci portò tra le grandi potenze economiche mondiali, la rivoluzione dei consumi e un «benessere» impensabile fino a pochi anni prima – allo sfruttamento di migliaia di lavoratori. Dagli incidenti sul lavoro alle morti da amianto – da cui ha preso il là la trilogia appena completata di un altro maremmano come il «giacobino» Alberto Prunetti – la classe operaia italiana al paradiso c’è arrivata sempre dalla porta sul retro.

Non che questa non sia la storia dello sviluppo economico in gran parte delle economie moderne – dalla prima rivoluzione industriale inglese, che ispirò le indagini di Engels, alle contraddizioni che attanagliano anche oggi la Cina. A caratterizzare il caso italiano, almeno rispetto a quelli anglosassoni, è il ruolo giocato dalle manifestazioni dello stato in molte di queste avventure. Come riassume efficacemente la prima parte del rapporto del Forum, lo stato ha giocato un ruolo cruciale nel nostro processo di «rincorsa» alle economie più ricche e avanzate, in forme molto diverse: nazionalizzando, tra i primi al mondo, le ferrovie, dopo che i privati si erano rivelati incapaci di farle progredire (1905); «salvando», tramite l’Iri (l’Istituto per la ricostruzione industriale), banche e industrie durante la crisi del ‘29; ma anche con varie sfumature di collaborazione, tra la politica industriale e la regalia. Proprio nel 1954, In quella stessa Montecatini cresciuta all’ombra delle politiche «autarchiche», Giulio Natta, ricercatore di una università pubblica, scopriva il Moplen, la rivoluzionaria materia plastica. Se nel dopoguerra, molte delle imprese salvate dall’Iri furono trasformate nella locomotiva del nostro sviluppo tecnologico e occupazionale, il Forum ci ricorda che ancora oggi, nonostante «la stagione delle privatizzazioni particolarmente intensa negli anni Novanta e nei primi anni 2000», le imprese pubbliche italiane «sono importanti realtà che presiedono settori tecnologicamente strategici: energia, trasporti, aerospaziale, elettronica avanzata, grandi sistemi ingegneristici, reti di distribuzione». Come evidenziano su Micromega Simone Gasperin e Federico Maria Mucciarelli, due degli autori, nel 2018:

fra le 10 aziende più grandi in Italia per fatturato, 6 sono a controllo pubblico. Le 20 più grandi imprese pubbliche fatturano oltre 250 miliardi di euro all’anno, generando più di 13 miliardi di euro di utili (e si stima che di questi circa 2,7 miliardi vadano all’azionista pubblico sotto forma di dividendi). Esse impiegano oltre 500 mila dipendenti, di cui 350 mila in Italia. Ancora: le imprese «pubbliche» sono responsabili del 17% degli investimenti fissi e delle spese in Ricerca e Sviluppo del settore delle imprese e rappresentano circa il 30% della capitalizzazione di Borsa. Sono presenti con posizioni competitive di punta, spesso a livello internazionale, in settori strategici ad alto contenuto tecnico e di innovazione.

A fronte di un tale ruolo dello stato nell’economia, è inevitabile che a esso tocchi anche il rovescio della medaglia, fatto di morti sul lavoro, disastri ambientali, ma anche fallimenti e deindustrializzazione, che pure affliggono, in Italia e altrove, le imprese private. Anzi, molti atti della nostra «commedia italiana» son diventati tragici proprio a seguito di privatizzazioni scellerate – da Alitalia a Ilva, fino proprio ad Autostrade. A rileggerlo oggi, La vita agra, viene da pensare che il ponte Morandi ne ha uccisi solo due meno della miniera di Ribolla. Oggi però l’opinione pubblica «progressista» non sembra incline a scendere a Roma per far saltare in aria la sede di un concessionario che, dopo aver preso in gestione un’infrastruttura modello costruita coi soldi del contribuente e averla trasformata in una gallina dalla rendita d’oro, causa il massacro di 43 persone. Piuttosto, sembra sentire sulla sua guancia l’intollerabile violazione del diritto del concessionario, o al più il timore di salate penali da pagare.

Fugando subito le accuse di incitazione al terrorismo, ci auguriamo che a esplodere sia solo, metaforicamente, il potenziale degli eventi scatenati da questa tragedia, giunta a un epilogo dopo quasi due anni, come ha ricostruito Lorenzo Zamponi. Nonostante le incertezze, i passi indietro, il ritiro della minaccia di revoca (con conseguente rivalutazione in borsa di Atlantia), e infine l’utilizzo della quotazione in borsa per stabilire il prezzo delle quote acquisite da Cdp – che finirà per far spuntare ai Benetton e ai fondi d’investimento esteri presenti nel capitale di Aspi e di Atlantia ben più di quanto era lecito sperare, nonostante il piagnisteo sull’«esproprio» – l’evento rende possibile immaginare per il futuro qualcosa di diverso.

Come discuteva proprio Gasperin su Jacobin Italia, Cassa depositi e prestiti, nella sua «natura mista di banca pubblica e holding di partecipazioni industriali», è l’entità più adatta in questa fase a supplire al ruolo che in passato giocava l’Iri. – Il suo ingresso massiccio in una società privatizzata nel 1999 non è certo una nazionalizzazione vecchio stile, ma inverte un trend drammatico, in cui alla privatizzazione ha fatto seguito la chiusura, il ridimensionamento, la delocalizzazione di gran parte del tessuto industriale italiano. Che ciò avvenga in un periodo in cui un altro evento drammatico apre squarci di possibilità, deve essere colto come una breccia su cui gettarsi per riaffermare un rinnovato ruolo del pubblico nell’economia per tornare a immaginare un futuro fatto di vero sviluppo, sostenibile per l’ambiente e per chi lavora, di salari dignitosi e accesso universale a servizi fondamentali come la salute e i trasporti. Qualcosa di molto diverso dall’Italia di oggi.

Il Coronavirus e il rilancio dello stato

I vertici della Montecatini vennero assolti nel ’58, la strage archiviata per «tragica fatalità», la miniera chiusa e i minatori, licenziati, cercarono fortuna emigrando di regione o di settore, spesso nel terziario. Una storia italiana vista mille volte, da Taranto a Cornigliano, passando per Bagnoli e Piombino, e ben rappresentata dai quasi 150 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo nel 2019. Trattative che ora rischiano di saltare, con le multinazionali pronte a sfruttare la situazione per licenziare ancora ed evitare di rispettare impegni di investimenti presi con il governo.

Il quadro, in continuo aggiornamento, delineato dal Rapporto Annuale Istat è tragico. A marzo, l’attività produttiva è crollata di quasi il 30% rispetto allo stesso mese del 2019 – un calo mai registrato prima. Se oltre il 70% delle imprese dichiarava una riduzione dei ricavi di oltre il 40%, per più di metà in settori come sport, spettacolo, ristorazione e turismo il fatturato è stato nullo. La produzione industriale è scesa del 44% da febbraio, con punte in edilizia, tessile e trasporti. Pesanti le ricadute sul mercato del lavoro: aumento della cassa integrazione (da 50 mila a 3 milioni e mezzo ad aprile), e perdita di circa 500 mila occupati da inizio pandemia. Ne hanno fatto le spese soprattutto le donne, più presenti nel settore terziario – il più colpito dalle misure di lockdown. La riduzione della disoccupazione è un mero artificio statistico, dietro cui c’è l’aumento degli inattivi, prima che la fine di sussidi e cassa integrazione faccia emergere il resto.

E mentre le multinazionali dell’e-commerce e qualche italianissimo piazzista aumenta i profitti, la grande maggioranza degli italiani – siano lavoratori dipendenti, partite iva, commercianti o piccoli imprenditori – vede ridursi i propri redditi, e se ce l’ha consuma i risparmi. Nell’eccezione si confermerà la regola che piove di più sul bagnato – con poveri, precari e non garantiti a pagare il prezzo più salato e con giovani, donne e residenti al Sud a correre il rischio più elevato di marginalità e di perdita di lavoro, rileva ancora l’Istat.

Ma è cruciale andare oltre la descrizione delle disuguaglianze e delle storture in cui la pandemia rischia di farci avvitare ancor di più; è il momento di tornare a parlare di come ricostruire in Italia le condizioni per salari dignitosi e lavoro a sufficienza. Da ben prima del 2008, ma con una drammatica accelerazione dovuta alla crisi, il Bel Paese sembra irrimediabilmente avviato su una traiettoria di deindustrializzazione, fatta di bassa produttività, aumento del lavoro povero, ed esasperazione di un infelice dualismo industriale: tante piccole e medie imprese poco produttive in settori tradizionali (dal mobile al tessile), poco innovativi e a basse retribuzioni, e pochissime grandi aziende, in grado di investire nello sviluppo tecnologico e di competere a livello internazionale. Secondo l’Istat, proprio le piccole e micro imprese, che occupano la stragrande maggioranza dei lavoratori, ridurranno fortemente i propri dipendenti a seguito del Coronavirus. Imprese che spesso, già prima del lockdown, faticavano a far fronte alle spese o a generare profitti.

Il Rapporto del Forum, riportando l’attenzione sulle imprese pubbliche, ci aiuta a inquadrare alcune delle cause che spiegano il declino italiano, ben prima del Coronavirus, aiutando a disegnare le risposte più efficaci a questa crisi. Più che su folli sprechi o su tare genetiche di noi italiani, il Forum punta l’attenzione su precise scelte politiche degli ultimi decenni:

[…] il sistematico disinvestimento nelle risorse e nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, il taglio delle spese per istruzione e sanità, la riduzione in valore assoluto degli investimenti pubblici, la stagnazione del già basso ammontare di spesa in ricerca e sviluppo, l’effetto negativo sul sistema delle piccole medie imprese della concentrazione della conoscenza e dei costi proibitivi per accedere alle innovazioni.

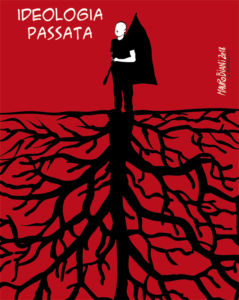

Se la ritirata dello stato non è un fenomeno solo italiano, nel nostro paese la rinuncia «a imprimere un ruolo di indirizzo strategico nell’economia, anche attraverso le imprese pubbliche» è stata più marcata, non solo rispetto alla Cina, ma agli Usa o ai nostri stessi partner europei. Proprio mentre dalla Germania alla Corea del Sud si pianificava lo sviluppo di filiere produttive legate alla cosiddetta rivoluzione Ict (le tecnologie dell’informazione e della comunicazione), la nostra rinuncia a qualsiasi forma di politica industriale ci condannava a ripiegare ulteriormente verso settori poco innovativi ed esposti all’aggressiva competizione di prezzo da parte delle economie emergenti. Più realista del re, negli anni Novanta la nostra classe politica – a partire da quella ex-comunista, ansiosa di rifarsi il look ed entrare nella nuova modernità post-ideologica – raccoglieva le sollecitazioni europee mentre abbatteva le tutele del lavoro, liberalizzava e privatizzava. Un fenomeno di cui, in un recente contributo, Lucio Baccaro e Massimo D’Antoni hanno ricostruito la genesi e le responsabilità politiche, e la cui più che dubbia efficacia, rispetto agli obiettivi di ridurre il debito pubblico e aumentare crescita ed efficienza economica, dovrebbero essere oramai più che evidenti.

Non c’è bisogno di attribuire a una singola spiegazione tutti i mali italiani, o negare ruberie che ci son state (ma è ancora la pandemia, con le fantastiche avventure della famiglia Fontana, a ricordarci che l’ingrediente essenziale del malaffare non è il pubblico, ma una classe imprenditoriale predatoria e una politica complice). È quanto mai opportuno ricordarci che, nei decenni in cui un paese pieno di contraddizioni e storture, ma dinamico e anche innovativo, si è trasformato nel «malato d’Europa», siamo passati da uno Stato paziente ma attivo in quasi tutti i settori produttivi, a partire da quelli più avanzati tecnologicamente, a uno assente o timido, che interviene solo in misura emergenziale a mettere costose pezze quando crollano ponti o scoppiano pandemie. La delegittimazione del ruolo pubblico nell’industria, combattuta ancora quotidianamente dalla nostra stampa, ha avuto un costo enorme, facendo perdere all’Italia i treni delle nuove tecnologie, traducendosi in salari più bassi, perdita di posti di lavoro, e un generale indebolimento del tessuto produttivo.

Imprese di stato, affari nostri

È in questo quadro, coi piedi saldamente nell’Italia post-Covid, che l’accordo su Autostrade apre, con tutti i suoi limiti, uno spiraglio importante. La battaglia delle idee che si gioca dietro un accordo che non può entusiasmare nessuno è cruciale per far uscire dalle secche un paese in cui, più che altrove, le imprese pubbliche hanno supplito a debolezze e mancanze strutturali in termini di presenza di grandi imprese, capacità di sviluppare nuove tecnologie, e investire in ricerca e sviluppo. Come ricorda sempre il Rapporto del Forum, è dal 2012 che l’Economist parla del ritorno del «capitalismo di stato», e già prima della pandemia osservatori attenti come Branko Milanovic rinverdivano la definizione di «capitalismo politico»; ma l’accelerazione impressa dalla pandemia ha fatto cadere diversi tabù persino da noi, dove lo stesso Economist si situerebbe all’estrema sinistra del dibattito pubblico.

Così, persino il quotidiano di Confindustria lascia celebrare al commissario Arcuri «la storia di come un Paese straordinario può reagire a una tragedia devastante», affidando allo stato il compito di coordinare lo sviluppo di filiere produttive italiane di beni di prima necessità come mascherine e ventilatori polmonari. Torna possibile immaginare un nuovo protagonismo del pubblico (fatto non solo di uno leviatano lontano e burocratico, ma anche di enti locali di prossimità e aziende gestite in autonomia da un management competente), a partire dai servizi pubblici resi drammaticamente essenziali dalla pandemia (sanità, trasporti, istruzione, ricerca), ma anche dalla decisione di cosa produrre, come produrlo e dove. La crisi del Covid-19 non ha solo mostrato quanto questo sia importante, ma anche, come ricorda Arcuri, che nonostante decenni di ritirata, in soli quattro mesi è stato possibile ricostruire una filiera produttiva in grado di produrre decine di milioni di mascherine al giorno, e venderle a un prezzo equo per evitare vergognose speculazioni.

Proprio perché non è il caso di illudersi, facendo finta che queste misure siano il prodotto di una visione organica del M5S o di un «nuovo» Pd socialdemocratico, è necessario saltare su questa breccia e dare battaglia. La storia – italiana in primis – ci insegna del resto che se determinate epoche, a seguito di crisi sistemiche, possono portare a nuovi «consensi» globali all’intervento pubblico e allo stato sociale, fa tutta la differenza del mondo se a guidarli ci sono forze di sinistra, democratiche, oppure movimenti autoritari e fascisti. Che un intervento pubblico nell’economia torni possibile non deve farci dimenticare che «stato» non vuol dire necessariamente bello. Più che discettare se l’acquisizione di Autostrade rappresenti davvero una nazionalizzazione, occorre analizzare precisamente a che prezzo e con che finalità avviene, in che modalità lo stato la gestirà – che missione lo stato le affiderà.

Ed è qui che torna utilissimo il desolante quadro riportato dal Forum: le grandi aziende ancora di proprietà dello stato, infatti, molto spesso si comportano in modo indistinguibile da quelle private. Per limitarci all’esempio più ovvio, il fatto che lo stato italiano – e dunque noi cittadini – sia l’azionista di maggioranza di Eni la porta al più a investire qualche euro in goffi tentativi di apparire green, ma non di certo a porsi alla testa della transizione ecologica necessaria al pianeta (e ancor di più a un paese privo di idrocarburi, già drammaticamente esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici). Non è sufficiente, ricorda il Forum, che l’azionista sia pubblico – e dunque, che la pandemia porti all’estensione del golden power dello Stato, mettendolo in grado di opporsi all’acquisizione di imprese ritenute strategiche da parte di investitori stranieri pronti ad approfittare di momenti di crisi. Già il «decreto liquidità» aveva rafforzato questa possibilità, sulla scia di iniziative della stessa Ue – che però apre a pericolose acquisizioni da parte di soggetti dell’Unione stessa. A queste imprese pubbliche è necessario dare una visione diversa, delle missioni (tema caro a Mariana Mazzucato, l’economista inspiratrice della pur timida inversione di tendenza in atto) favorendo il coordinamento e il dialogo tra imprese pubbliche e «Stato azionista», come proposto dal Forum. Spetterà al management, in piena indipendenza, raggiungere con efficienza gli obiettivi; ma come in ogni azienda, devono essere impartiti dalla proprietà – cioè noi. Fuori dalle semplificazioni, non si chiede di mettere in mano a dei burocrati ministeriali o alla politica il potere di disporre a loro piacimento delle aziende pubbliche: la proposta del Forum, ispirata ai processi virtuosi in atto negli altri paesi e della stessa Iri, immagina che le missioni vengano definite dal confronto tra i vertici delle aziende e la politica, coadiuvata da un «Consiglio degli Esperti delle imprese pubbliche», istituito in forma permanente presso il Ministero dell’Economia.

È da questo punto di vista che la quotazione in borsa di Autostrade – oltre che un regalo ai Benetton – rappresenta un’insidia. Non tanto perché prefigura una nuova privatizzazione; ma perché, facendo entrare magari fondi di investimento come quelli che già investono nelle nostre imprese pubbliche, segnala il rischio concretissimo di continuare a gestirla come una «normale» impresa, votata a distribuire il massimo dei dividendi ai propri investitori. La proprietà a maggioranza pubblica, come in troppe delle aziende già di proprietà dello stato, non altera la natura fondamentalmente privatistica della loro gestione – rendendo possibile che siano proprio le «nostre» imprese a distruggere l’ecosistema, sfruttare il lavoro o più «semplicemente», perseguire la mera massimizzazione dei dividendi per l’azionista. Magari, rispetto ai tempi di Atlantia, si investirà quanto basta in manutenzione per evitare nuovi disastri; ma non cambierà, c’è da temere, la logica di fondo.

Perché non rimanga un’occasione persa, l’acquisizione di Autostrade deve invece segnalare un cambio di marcia, la ripresa di un ruolo attivo e diverso dello stato nell’economia, nei trasporti come in altri settori chiave, dalle telecomunicazioni all’energia, in cui può giocare un ruolo decisivo sia nel creare buona occupazione e buoni salari, che ancor più nel cambiare in meglio le nostre vite, favorendo la transizione ecologica e più in generale uno sviluppo più sostenibile socialmente.

Le crisi sono sempre, prima di tutto, crisi; e ancor più questo è vero per tragedie, come quella del Ponte Morandi. Più che vederle come «opportunità», è necessario non lasciare che l’occasione di riflettere sui guasti del passato venga sprecata, aggiungendo al danno la beffa. Da questo punto di vista, la vicenda di Autostrade deve far allargare la prospettiva e rimettere al centro della discussione il ruolo dell’intervento pubblico nell’economia del nostro paese. Non può più essere quello di tappabuchi, ridotto ad aspettare che «esploda un’altra miniera» o «crolli un altro ponte», arrivi un’altra pandemia. Accanto a uno stato in grado di curarci, abbiamo bisogno di uno stato capace intervenire in anticipo, dotato di visione dell’interesse generale (da leggersi come interesse dei ceti popolari, del lavoro, di chi non ha potere) che nessun privato potrà mai avere.

Il Rapporto sulle imprese pubbliche del Forum Disuguaglianze ci ricorda che per farlo, abbiamo già in mano degli strumenti potenti, in grado di mostrare concretamente perché, cosa, come e dove produciamo sono affari di tutti noi. Sono affari nostri se lo stato rinuncia ad attivare una centrale elettrica ecologicamente sostenibile per riconvertire un altoforno spento in acciaieria a Piombino. Sono affari nostri se l’amministratore di Telecom riceve un bonus per quanti lavoratori riesce a licenziare, o se i Benetton hanno incrementato i profitti a scapito della sicurezza delle autostrade dove viaggiamo. Sono affari nostri se scomparirà del tutto, come avvertiva già nel 2003 Luciano Gallino, l’Italia industriale. Proprio Gallino ci ricordava però che «se venisse avviato in sede politica ed economica un dibattito di portata e contenuto adeguati sulla politica industriale», ci sarebbero ancora speranze che un’inversione di rotta avvenga «prima che trascorra un’altra generazione». Tocca allora a noi – a partire dalla generazione nata e cresciuta sotto i dogmi neoliberisti – dare battaglia perché avvenga.

Lorenzo Cresti

dottorando in Economics alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Si occupa di politiche industriali e dualismi economici.

Giacomo Gabbuti

dottorando di storia economica all’Università di Oxford

1/8/2020 https://jacobinitalia.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!