Non diteci che siamo matte

Spesso pensiamo ancora alla salute come a qualcosa che dipende dalla fortuna o dal destino, ed esiste certamente una serie infinita di variabili che non possiamo controllare, eppure nei nostri percorsi di vita e nelle nostre storie familiari c’è già scritto di cosa probabilmente soffriremo. Non si tratta di superstizione, e nemmeno soltanto di “ereditarietà”. Negli ultimi anni sono aumentati gli studi che mostrano come la salute sia una condizione che dipende da una varietà di fattori, genetici e ambientali, ma anche e soprattutto sociali e culturali.

Sempre più di frequente, infatti, le ricerche confermano che le persone stanno bene se godono di una qualità della vita soddisfacente, e che alla base del concetto stesso di salute c’è, prima ancora che una dieta sana e una costante attività fisica, una buona integrazione sociale.

Basta pensare alla quantità di pubblicazioni accademiche circolate nell’ultimo decennio sul peso che la socialità, le relazioni stabili e la vicinanza fisica di una comunità hanno non solo sulla salute mentale ma anche su quella fisica, come ha ricordato Robin Dunbar, antropologo e professore di psicologia all’Università di Oxford in occasione dell’esposizione in corso alla Wellcome Collection di Londra – dedicata a uno stato d’animo sempre più raro e allo stesso tempo così promesso dalla farmacologia contemporanea e dal settore del benessere, la tranquillità.

Mentre crescono le app che ci aiutano a stare sereni, dai podcast di meditazione alle psicoterapie a distanza, e le classi di yoga si moltiplicano nelle palestre online, Noreena Hertz, attualmente a capo del Centre for International Business and Management dell’Università di Cambridge, e da qualche settimana in libreria con Il secolo della solitudine (Il Saggiatore, 2021), nel suo lungo saggio riporta un elenco fitto di dati sull’incidenza che l’isolamento sociale generato dalle nuove tecnologie e amplificato dalla pandemia avrebbe su malattie croniche e aumento della mortalità, e indaga il rapporto ancora complesso tra solitudine e malattia mentale.

Tutto questo la dice lunga su quanto le disuguaglianze contino per la salute della popolazione, e sul perché sia così importante mantenere sull’argomento uno sguardo che sappia individuare le intersezioni che s’innestano tra genere e sesso, provenienza geografica e condizione economica delle persone.

I soldi, per dire, non faranno la felicità come il detto popolare vuole, e l’amore non si può comprare come cantavano i Beatles, ma finché la salute non verrà trattata come un diritto coincideranno con la possibilità di curarsi meglio e morire meno. E il fatto di non essere una donna, a quanto pare, conta ancora di più.

Il nuovo Gender equality index diffuso a fine ottobre dallo European institute for gender equality (Eige), e che ha dedicato il focus di questa edizione proprio alla salute, con una panoramica dettagliata su salute mentale e disuguaglianze di genere, in linea con i dati già diffusi a gennaio da uno studio pubblicato dalla Commissione europea sullo stato di salute di donne e uomini in Europa, ci conferma quello che ormai è un dato di fatto: le donne vivono alcuni anni in più degli uomini, ma ne vivono molti di più in peggiori condizioni di salute.

Questo, sicuramente a fronte di un gap nella diagnostica e di una ricerca ancora prevalentemente orientate su corpi e vissuti maschili. Ma anche, e in modo sempre più evidente, a causa di una complessa rete di comportamenti e norme sociali legate al genere. Cosa succede per esempio se, come ci dicono i dati, a prescindere da composizione della famiglia, dall’età, dal livello di reddito, dal paese di nascita o dalla disabilità, le donne riportino comunque stati di salute, e di salute mentale, peggiori?

L’app Insight Timer dedicata a meditazione e pratiche yoga, nel 2016 riportata dalla rivista Time tra le migliori dell’anno, conta oggi 19milioni di utenti.

Nei 27 paesi Ue presi in considerazione da Eige, è il 66 % delle donne contro il 71% degli uomini a definirsi in buono stato di salute. E sono il 62% le donne che affermano di sentirsi in buone condizioni di salute mentale, contro il 66% degli uomini.

Neanche a dirlo, c’entrano i soldi: le donne in Europa guadagnano meno e sono più a rischio di povertà degli uomini soprattutto se single, con figli, o anziane, e infatti il 39% delle donne afferma di non potersi permettere cure specialistiche per una terapia o altri servizi di cura legati a problemi di salute mentale contro il 33% degli uomini.

E c’entra il tempo: le donne ne hanno poco, anzi pochissimo per sé. Del resto sono quelle che nel 90per cento dei casi si occupano di pulire le case, cucinare e occuparsi dei figli. Più di un’ora al giorno in media di lavoro non pagato in più rispetto ai compagni o mariti, che diventano nove a settimana e quasi quaranta al mese. Questo senza considerare situazione familiare e provenienza geografica. Per le madri italiane, ad esempio, sappiamo già che il divario raddoppia.

Eige ci ricorda che le donne dedicano complessivamente più tempo degli uomini a lavoro retribuito e non retribuito. E, si potrebbe aggiungere, come alcune ricerche hanno messo già in evidenza, che anche all’interno delle organizzazioni le donne portano il peso sproporzionato della cura, che in un mercato del lavoro sempre più basato sull’always on significa anche maggiore difficoltà a disconnettersi e andare incontro a un burnout da iperconnessione.

Non è un caso se sono soprattutto gli uomini (il 47% contro il 42% delle donne) che riescono a svolgere i 180 minuti settimanali di attività fisica prescritti dall’Organizzazione mondiale della sanità come elemento fondamentale per rimanere “in salute”, e a svolgere attività culturali ludiche e ricreative (31% contro il 27% delle donne).

Questi dati vanno insieme al fatto che oltre ad avere una maggiore probabilità di guadagnare meno e restare senza lavoro, sono le donne a soffrire di più le conseguenze psicologiche della povertà e della bassa istruzione. O per metterla diversamente: la salute mentale delle donne migliora più che negli uomini all’aumentare della ricchezza economica e del livello d’istruzione.

Ma che significa essere “sani di mente”? Nel 2018 l’Oms ha definito la salute mentale come “lo stato di benessere in cui gli individui possono realizzare il proprio potenziale, far fronte ai normali stress della vita, lavorare in modo produttivo e contribuire alla propria comunità”. Rientrano quindi nella categoria dei disturbi mentali tutta una serie di condizioni capaci di influenzare non solo l’umore ma anche il pensiero, il comportamento e le relazioni tra le persone. Il discrimine, in ogni caso, sembra restare la sofferenza percepita.

Per comprendere l’entità del problema, nel 2019 in Europa sono stati 36,7 milioni di donne e 34,1 milioni di uomini di età superiore ai 20 anni ad aver sofferto di disturbi mentali – inclusi schizofrenia, depressione, disturbi bipolari, ansia, disturbi alimentari, disturbi autistici, disturbo da deficit di attenzione, e dipendenze da alcol e droghe.

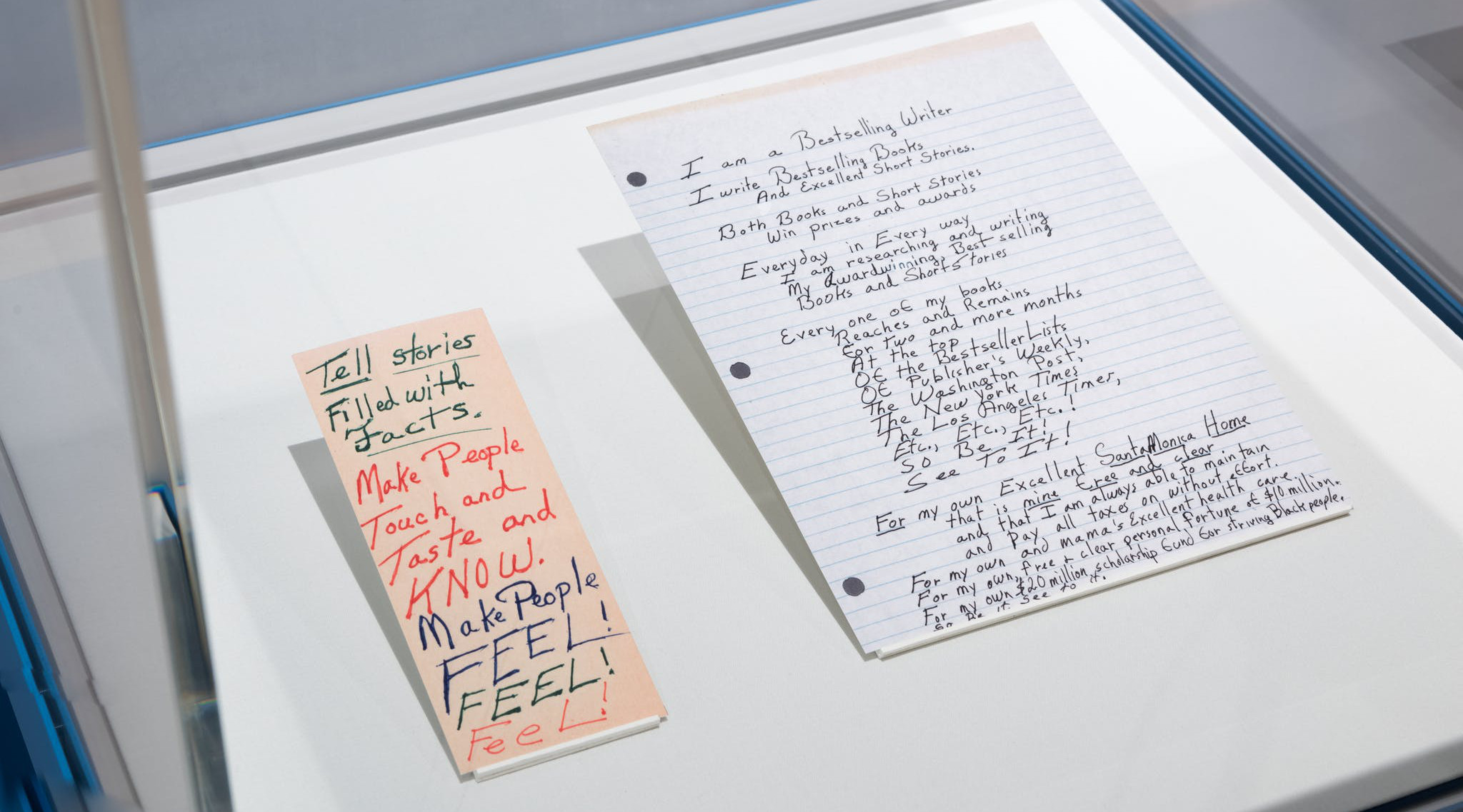

Alcuni appunti della scrittrice Octavia Butler, parte di una routine quotidiana di auto-incoraggiamento. Credit: Wellcome Collection, Tranquillity, London

I dati ci dicono che questi disturbi si manifestano con differenze anche importanti legate al genere delle persone. Se i maschi mangiano peggio, abusano maggiormente di alcol e droghe, e mettono più di frequente a repentaglio la propria vita con comportamenti poco prudenti – tutti aspetti che su larga scala ne determinano una precoce mortalità –, sono le donne a presentare tassi più elevati di depressione, ansia, fobie e pensieri e tentativi di suicidio – elementi che contribuiscono in modo significativo a peggiorarne la qualità di vita.

I numeri raccolti dal Global Burden of Disease, a cui Eige fa riferimento, ci dicono infatti che le donne perdono un anno ogni dieci a causa della depressione, gli uomini uno ogni venti. Che le donne hanno una probabilità di due volte superiore rispetto degli uomini di soffrire di ansia e depressione, e di 3 volte superiore di soffrire di disturbi alimentari.

Questo non significa che gli uomini stiano meglio, anzi. Sono loro infatti ad avere una probabilità di oltre 3 volte superiore rispetto alle donne di sviluppare una dipendenza da alcol, che rappresenta anche il disturbo mentale principale nella popolazione maschile, e insieme alla dipendenza da cannabis e altre droghe ne causa un impatto maggiore in termini di anni di vita persi.

C’è una tabella nello studio, dedicata proprio agli anni di vita persi divisi per malattie e per genere, che parla più di molte considerazioni. Sono gli uomini a perdere più anni di vita a causa di ischemie cardiache, tumori all’apparato respiratorio e digerente, cirrosi, diabete; le donne per demenza.

Gli uomini sono anche quelli che detengono il primato per suicidi e morti da autolesionismo nella popolazione adulta. Sono sempre loro a esercitare più spesso comportamenti violenti all’interno delle relazioni domestiche ma anche a chiedere meno aiuto al sistema sanitario o sul lavoro.

Le donne invece, ricorrono più di frequente al sistema sanitario e sono le principali utenti di psicoterapeuti e psichiatri, oltre che le prime consumatrici di farmaci e psicofarmaci.[1] Se si ammalano più degli uomini, insomma, è anche perché lo riconoscono, perché seguono percorsi di prevenzione o perché si convincono di avere qualcosa che “non va”. Un dato che ci parla non solo della femminilizzazione dei nostri modelli di cura, ma anche della storia della medicalizzazione dei nostri corpi, oltre che di una specifica cultura della mascolinità fondata sulla repressione delle emozioni e sulla negazione della fragilità.

La pandemia non ha fatto che rendere questi nodi più evidenti. Sapevamo già che donne rappresentano la maggioranza degli operatori del settore socio-sanitario e questo ha significato che fossero più esposte non solo rispetto all’infezione ma anche al grave disagio psichico che hanno dovuto affrontare in termini di sovraccarico di lavoro e per aver assistito a numerose morti.[2]

Inoltre, spiega Eige, le donne sarebbero più soggette alle conseguenze a lungo termine del Covid. Sia da un punto di vista fisiologico – se contraggono il virus la malattia ha maggiore probabilità di durare a lungo e cronicizzarsi – sia a livello psichico. I periodi di isolamento sociale, infatti, hanno esposto le donne a un più alto rischio di burnout e problemi di salute mentale, e non solo nel caso di relazioni familiari violente, ma anche per l’inasprirsi delle tensioni legate alla gestione dei figli e del lavoro che già in situazioni ordinarie ne determinano un peggiore stile di vita. Se gli uomini sono andati incontro a un più alto tasso di ospedalizzazione, invece, sarebbe legato alla loro peggiore condotta comportamentale e a condizioni preesistenti come malattie cardiovascolari e diabete, che nella popolazione maschile ricorrono più di frequente.

Frances Haugen, si è licenziata da Facebook sostenendo che la multinazionale sta danneggiando la salute mentale delle ragazze (boellstiftung, Flickr)

Su questa fitta rete di squilibri, riconosce il rapporto europeo, pesano stereotipi e convinzioni culturali importanti, un’idea di famiglia basata ancora fortemente su una divisione asimmetrica del lavoro domestico e di cura; un modello di mascolinità tossica e infrangibile fondato sullo stigma della malattia mentale; ideali estetici irraggiungibili amplificati dall’uso distorto delle nuove tecnologie che stanno causando scompensi soprattutto tra le giovanissime in termini di dispercezione di sé e che si traducono in disturbi alimentari e di natura nervosa – Frances Haugen, data scientist che di recente si è licenziata da Facebook rendendo pubblici una serie di documenti, ne sta facendo una battaglia politica.

Non sarà una coincidenza se, come ci dicono da anni le relazioni delle Nazioni Unite sullo stato della popolazione, a livello mondiale il suicidio è diventato la prima causa di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni. Senza scomodare Simone De Beauvoir, proprio l’età in cui il mondo si aspetta che diventi “una donna”.

“Lei non è matta” dirà lo specialista gentile qualche anno più tardi, “ha vissuto un trauma”, “ha subito una violenza”, “vive uno stato di sofferenza che si è protratto negli anni diventando cronico”. Se i dati sono ancora fortemente concentrati attorno al nodo della cura, della maternità e della violenza domestica, sappiamo che non è solo il tipo di lavoro, la presenza dei figli o un familiare violento a impattare così tanto sulla salute di una donna. A pesare è anche e soprattutto quel groviglio più sottile di modelli ancorati ai corpi e pressioni sociali legate al genere e all’orientamento sessuale. Stereotipi – dalla “buona madre” alla “grande lavoratrice”, passando per la “secchiona” e per la “brava ragazza” – immaginari tanto radicati da risultare giustificazioni naturali dello stato dei fatti.

Le connessioni “nuove” che il rapporto di Eige mette in luce sono allora più che interessanti. Prima fra tutte quella tra disturbi mentali e povertà: le occupate precarie, le madri sole e le donne anziane sono le categorie più a rischio. Poi, il nesso positivo che la letteratura sta iniziando a registrare tra più alti indici di parità e migliore salute mentale della popolazione femminile e maschile, e la correlazione tra bassi indici di parità e stati peggiori di salute mentale tra le donne, soprattutto se giovani, single e non bianche.

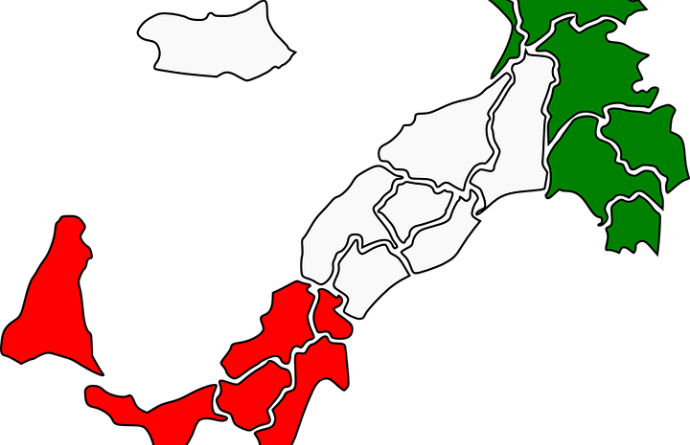

A questo, si aggiungono differenze dovute alle diverse culture sanitarie delle diverse regioni europee. Come mostra lo studio, le donne nei paesi dell’Europa settentrionale e centrale si rivolgono a professionisti della salute mentale più spesso rispetto a quanto non avvenga in altri paesi. Non a caso, le regioni europee dove le persone ricorrono di più alle cure per disturbi mentali sono anche quelle che dispongono di un discorso pubblico più evoluto sul tema.

Nel sud dell’Europa la salute mentale è rimasta finora un argomento di secondo piano, se non del tutto assente, nelle campagne sanitarie istituzionali e nei programmi di divulgazione dedicati alla salute, diventando un tema facoltativo nel dibattito pubblico, lasciato agli specialisti e all’iniziativa dei privati. Nei paesi del nord e dell’Europa centrale invece la salute mentale fa già parte dell’agenda politica istituzionale ed è considerata al pari degli altri problemi di salute in palinsesti divulgativi e notiziari d’informazione.

Una campagna di Mental Health Minnesota (2019) ha raccontato la malattia mentale attraverso una collezione di storie individuali di “successo”

Certo, si tratta di un discorso scivoloso. Il vizio di pensiero potrebbe annidarsi addirittura nelle categorie che separano chi è “sano di mente” da è semplicemente fatto in un altro modo rispetto a quella che viene ritenuta la norma. Basta pensare a come i disturbi cosiddetti “psicosomatici” o alcuni disturbi più diffusi nella popolazione femminile, come ad esempio quelli legati alla percezione del dolore, fino a qualche anno fa venissero archiviati non solo dalla psicoanalisi ma dalla stessa medicina alla voce “isteria”. O alle critiche che negli ultimi anni sono state mosse da ricercatori e attivisti alla cosiddetta “narrativa del recupero”, così radicata in politiche che hanno fatto dell’estrapolazione dei vissuti dal contesto sociale un principio cardine di interi sistemi di welfare, e non a caso così legata alle testimonianze in prima persona singolare.

Oggi celebrità e perfetti sconosciuti continuano a propinarci libri dalle copertine patinate in cui raccontano di come hanno “lottato contro” e “vinto” la malattia, di come sono guariti e sono finalmente tornati “sani”. Ma ci sono disagi da cui non si guarisce, le malattie croniche e i disturbi mentali sono sicuramente tra questi. L’autrice inglese Naomi Morris, ne parla in un lungo articolo dedicato alla pressione che racconti di questo tipo stanno avendo sulla vita delle persone che ne soffrono. “Questi libri suggeriscono implicitamente che la cattiva salute dovrebbe essere qualcosa a cui alla fine possiamo sfuggire, alimentati dall’automotivazione, dalla speranza e dalla resilienza”. In sostanza “una ripresa decisiva è inquadrata come una componente chiave della storia di successo” scrive, quando nella vita vera “il successo è la sopravvivenza” e ci sono persone che semplicemente non si “aggiustano”.

Cosa accadrebbe, e quali prospettive potrebbero aprirsi, se dalle narrazioni in prima persona singolare si passasse, nel resoconto della malattia, a una narrativa del “noi”, capace di tenere in conto le condizioni in cui le persone vivono accanto ai loro dati anagrafici? Si chiedono le autrici di una approfondita analisi uscita nel 2019 su Culture, Medicine, and Psychiatry, a cui la stessa Morris fa riferimento.

È una domanda utile, ed è una domanda giusta. Intanto, mentre l’Eige avverte che l’impatto che la pandemia sta avendo sul sistema nervoso della popolazione richiederà del tempo per manifestare la sua reale entità, e che il picco potrebbe arrivare addirittura tra qualche anno, la fitta rete di percentuali e tabelle di cui disponiamo, ci consegna la mappa ad ampio spettro di una “salute” sempre più difficile da definire e quasi impossibile da recintare, che ha a che fare con le nostre culture più di quanto siamo abituati a immaginare. E ci sarebbe davvero da rileggere Malattia come metafora di Susan Sontag, per capire che farcene di questi fatti, prima ancora che di tutti questi dati.

Note

[1] Bruno C., Perché le donne si ammalano di più, inGenere, Gennaio 2021

[2] Nei paesi dell’Unione le donne rappresentano l’88% degli assistenti familiari, l’84% degli addetti alle pulizie e alle faccende domestiche, il 73 % degli operatori dell’istruzione e il 72% degli operatori sanitari.

Riferimenti

Eige, Gender Equality Index 2021: Health, 2021

Paula Franklin, Clare Bambra, Viviana Alban, Gender equality e salute in Europa, 2021

Naomi Morris, Chronic illness and the pressure to get well, Wellcome Collection, London, 2021

Angela Woods, Akiko Hart, Helen Spandler, The recovery narrative: politics and possibilities of a genre, Culture, Medicine, and Psychiatry, 2019

Noreena Hertz, Il secolo della solitudine, Il Saggiatore, 2021

Leggi anche

Perché le donne si ammalano di più

Questo cervello che non è un cervello

Come stanno le bambine, come staranno le donne

Claudia Bruno

9/12/2021 https://www.ingenere.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!