«Le faremo sapere»: viaggio nello sfruttamento

E se non ci sono lavoratori, pagateli di più. La frase sussurrata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden in realtà non ha nulla di rivoluzionario, risponde proprio alle ferree regole del mercato neoliberale: se l’offerta manca bisogna alzare la posta sulla domanda. Se un bene è scarso e non ne trovi, devi pagare di più – semplice come ce lo hanno sempre raccontato i più infervoriti neoliberali. Vale lo stesso principio anche in Italia, in un momento storico in cui si additano come fannulloni da reddito di cittadinanza coloro che preferiscono il divano a salari da fame, il tema del lavoro torna attore protagonista del dibattito pubblico. Vale la pena lavorare anche per un salario sotto la soglia di povertà? Considerando che la media del reddito di cittadinanza è 584 euro, ben al di sotto di un’esistenza dignitosa, forse proprio non ne vale la pena.

Il dibattito si è acceso ancora di più nell’era del (quasi) post covid, in cui i lavoratori stanno pagando le conseguenze più forti, per opportunità e salari decenti che si assottigliano sempre di più. Quasi un milione di disoccupati in più, oltre il 10% della popolazione. Ancora una volta i giovani sono i più colpiti con il tasso di disoccupazione che resta sopra il 30%. Contratti precari, in nero, molti lavoretti che stentano a dare un reddito che garantisca la sopravvivenza, un’instabilità pagata cara nel momento in cui gli ammortizzatori sociali coprono quanto emerge dai contratti.

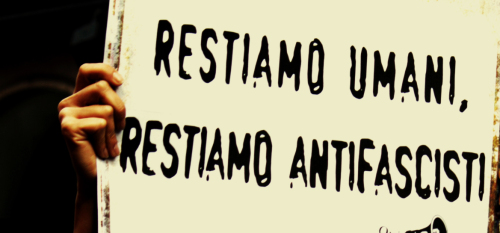

La povertà salariale è urgente, anche e soprattutto considerato l’11% di lavoratori – con posizione regolare – che vivono sotto la soglia di povertà. Ma c’è tanto altro tra questi lavori sottopagati. Orari di lavoro estenuanti, , mancanza di un welfare adeguato, discriminazioni di genere, assenza della contrattazione collettiva in settori chiave sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono all’aggravarsi della situazione lavorativa in Italia. Racconti, storie, testimonianze di questo scenario vengono raccolte nel nuovo podcast dell’associazione Fornaci Rosse, dal titolo Le faremo sapere. Il progetto nasce «dall’esigenza di rappresentare le nostre vicende e quelle delle persone attorno a noi, in una sorta di seduta collettiva volta ad ottenere una maggiore coscienza di classe», scrive una dei due ideatori. In altre parole, ricreare una coscienza di classe, per raccontarci che non siamo classe media, siamo precari, spesso poveri, sempre stanchi, senza tempo e senza certezze. Non dobbiamo essere gli imprenditori di noi stessi né sperare nel fallimento altrui per emergere, dobbiamo tornare a essere uniti, compatti, riprendendoci vecchi e nuovi strumenti di rivendicazione.

Le faremo sapere è un viaggio nel mondo del lavoro; c’è Michela che dopo mille lavoretti approda e racconta cosa significhi fare la cassiera di un supermercato, Susanna sulla carta operaia tessile, in realtà commessa per una grande catena di calze, Bianca una neo-ingegnera che si barcamena tra stage non pagati e continui episodi di sessismo. C’è il sindacalista Antonio, che prova a tirare le fila ammettendo come il sindacato non sia in grado di cogliere la trasformazione delle generazioni più giovani. Ci sono Paolo e Francesca, che raccontano il lavoro stremante di cuochi, lontano dal romanticismo e dalla creatività mal raccontati dal grande schermo.

I salari bassi rimangono un enorme scoglio a una vita dignitosa, ma non sono l’unico. Le altre problematiche emergono dall’assenza spesso totale di tutele, controlli, organizzazione, dalla solitudine di non riuscire a rivendicare il minimo per un’esistenza dignitosa. Una giusta retribuzione, otto ore lavorative, un giorno di riposo. Sembrano quasi rivendicazioni del secolo scorso.

Bianca è una neo-ingegnera industriale, ha fatto la studentessa lavoratrice nella speranza che questa laurea – scientifica e considerata «da maschi» – potesse darle un lavoro sicuro, ben retribuito. Alla fine dell’università aveva addirittura bisogno di un lavoro con cui mantenersi – le cose strane dei giovani d’oggi! Si è scontrata con una miriade di stage non retribuiti (che non ha mai potuto fare) o poco retribuiti (che ha fatto come unica alternativa). Non sono mancate poi, al momento dei colloqui, le solite domande rivolte a una lavoratrice donna: vuoi avere figli? Che rapporti hai con il genere maschile? Ti sentiresti a tuo agio in un ambiente prevalentemente maschile?

Eppure Bianca un no categorico non lo ha mai detto; con amici e genitori che le dicevano «è pur sempre un lavoro, è un investimento», ha considerato tutto. «Però ero sincera, non posso accettare uno stage all’infinito, mi mantengo da sola da quando ho 18 anni e a volte tentennavo – soprattutto negli odiosi colloqui telefonici durante il periodo Covid – spesso non sono stata richiamata». Quattro colloqui per una posizione da 400 euro al mese, e a un certo punto ci chiediamo se ne valga la pena – per cos’è che stiamo facendo questo investimento. Non è vero che un lavoro non si rifiuta mai – dice Bianca – io ho studiato anche per imparare velocemente e quindi anche la mia formazione vale, «anche se siamo in formazione diamo tutto il nostro tempo, che è tutto quello che abbiamo per avere un reddito». Già, la formazione di Bianca va pagata, come quella di avvocati, architetti, lavoratori dello spettacolo e altre categorie professionali, in cui essere formati sembra un favore padronale. Anche perché, se continuano a non pagare, la formazione la potrà fare solo chi può permetterselo, o chi – come Bianca – quando stacca dal lavoro come ingegnera attacca al bar come cameriera, venendo poi discriminata se arriva stanca. Torna, o meglio rimane, una questione di classe: lo fa solo chi può permetterselo.

Michela è cassiera in un supermercato, dove è approdata dopo numerosi lavori: call center, impiegata – con il suo diploma da segretaria d’azienda – barista, cameriera, promoter, autista per azienda di noleggio. Lavori poco gratificanti, «spesso non c’era molto da fare e giocavo a tris con il titolare», racconta. Ha tanto da raccontare Michela, ma l’ascolto inciampa continuamente nella rassegnazione che emerge per diverse molestie sessuali subite. Quando lavorava in un’azienda come segretaria il primo episodio, «avevo solo vent’anni e il titolare mi inizia a fare massaggi alle spalle, mi prende e mi bacia, io mi sono spostata». La voce di Michela è ancora imbarazzata quando lo racconta; non si stupisce del licenziamento poco dopo, anche se ammette di essere stata anche pagata, una gentile concessione del titolare. «Il bacio non l’ho vissuto come violenza, non ho un ricordo completamente negativo, lui non ha forzato quando mi sono staccata. Non c’è da stupirsi, è destino di noi donne, non ne conosco che non abbiano avuto almeno un’esperienza simile», riprende Michela. Una volta quando lavorava al bar, c’era un signore anziano che faceva battute molto volgari e riferimenti a livello sessuale, Michela racconta di averlo minacciato con una scopa e di aver cambiato lavoro. È lotta di classe, ed è lotta di genere.

Del suo lavoro attuale al supermercato Michela apprezza il contratto part time, che permette di fare molti straordinari. Nel suo supermercato sono tutti e diciotto assunti con contratto a tempo indeterminato, anche se la stabilità manca negli orari che cambiano ogni due settimane ed è richiesta assoluta flessibilità. Michela riceve i camion alle 5.45 – con il turno mattutino – e deve sbancalare la merce, pulire i parcheggi, i bagni, cambiare i prezzi dei prodotti in offerta. Le tipiche attività «da cassiera».

Susannaè un’operaia tessile, almeno sulla carta. In realtà lavora come addetta alle vendite presso una grossa azienda spa che conta oltre 3.000 dipendenti. I due impieghi sono retribuiti in maniera molto diversa, e la situazione è cambiata qualche anno fa. A Susanna e ai suoi colleghi e colleghe è stato cambiato il contratto da associazione in partecipazione che andava in voga precedentemente – in cui figuravano come lavoratori autonomi – e si è sostituito il contratto da operaia tessile, partito dalla riforma Fornero a cui è seguito il decreto sviluppo che doveva rilanciare l’occupazione soprattutto giovanile. Nella sostanza poco è cambiato per Susanna e per gli altri, se non che ora pagano più contributi e fanno mansioni molto diverse da quelle previste nel contratto: dopo aver timbrato il cartellino con sistema video, Susanna deve sbollare la merce, sistemarla, prezzarla e gestire il magazzino. Nulla a che vedere con l’operaia tessile. Il controllo del titolare esiste, anche se non in forma diretta. Vengono usati strumenti quali il conta persone, che misura l’efficienza del punto vendita controllando le persone entrate e gli scontrini emessi, piuttosto che quanto si è venduto e in che fasce orarie. Ogni sera i dati vengono mandati in azienda; «capita di fare paragoni tra colleghe e tra diversi punti vendita, anche se in realtà ogni negozio è diverso per località, persone che lo frequentano e una miriade di variabili che devono essere inserite in questo tipo di valutazione. I dati servono per avere un’indicazione di massima, non per valutare il nostro operato».

È cambiato anche il piano welfare di assistenza aziendale; quello che una volta era il premio produzione viene tramutato in buoni, caricato su piattaforma che li fa riscattare acquistando buoni di diversi tipi – ad esempio libri, viaggi, spa, benzina, buoni pasto, voucher per piattaforme online. Confrontandosi tra colleghi – dice Susanna – spendiamo la maggior parte dei premi per benzina e buoni pasto, quindi in beni primari di sussistenza. Il piano welfare senza un miglioramento di condizioni alla base – lavoratori e lavoratrici che devono esser pagati di più – non produce gli effetti di benessere che dovrebbe, contribuisce ad arrivare a fine mese.

Paolo e Francesca sono due cuochi, e raccontano quello che succede dietro al piatto ben presentato del ristorante. È un lavoro con turni lunghi e gerarchie inflessibili. Circa due turni dalle 10 alle 14/15 e dalle 17 fino a chiusura, spesso oltre le 12 ore al giorno, anche se in tutti i contratti che hanno avuto risulta solo una parte delle ore. In Italia – raccontano i due cuochi che hanno esperienza anche all’estero – c’è un monte ore nel contratto con poi una grossa fetta delle ore conteggiate in nero. Si parte dal basso, stage poco retribuiti, comi, partita (antipasti, primi, secondi, dolci), capo partita, chef. Pochissime donne in cucina, quasi nessuna donna chef. Francesca racconta che la mansione più faticosa è stata quella durante lo stage in un ristorante con molti coperti dove doveva pulire cassette di pesce, sgusciare gamberi in mezzo alla puzza e al sangue dei pesci. Un lavoro ripetitivo, faticoso, e assolutamente sottopagato, perché si sta imparando. La gerarchia riguarda condizioni economiche e mansioni, ma non livelli di stress che sono altissimi per tutti, dove c’è meno lavoro fisico ci sono più responsabilità nella gestione di un ambiente complesso. Ed è ancora meno facile per Francesca, in un «lavoro da maschi» dove la brigata ti mette a dura prova se sei una donna, anche perché sopportare lunghe ore in spazi angusti fa emergere la volontà di mostrarsi maschi alfa, conferma Paolo. Inoltre, fare il cuoco implica una prestanza fisica, che spesso porta a pregiudizi e domande strane ai colloqui di lavoro: «io sono piccolina e magra e spesso mi sono chiesta se fosse il lavoro giusto per me, alzare cassette, caricare oggetti pesanti, stare molte ore in piedi. Mi sono risposta che questi ritmi non sono sbagliati solo per me, 60 ore settimanali – e per di più a questi ritmi – sono illegali per chiunque». E quando i ritmi sono insostenibili, c’è bisogno di qualcosa che aiuti. «Le lunghe ore di lavoro, e lo stress hanno portato a un uso spasmodico di droga, cannabis la sera prima di andare a dormire per placare l’adrenalina della serata e liberarsi dell’ansia, e tanta cocaina per arrivare a fine turno non sono un’eccezione», racconta Paolo. Anche l’alcolismo è dilagante, non esistono festivi, né pranzi o cene fuori, se ti va bene c’è un giorno libero che è il martedì. Stiamo parlando di circa 10-12 ore al giorno, con turni lunghi e pochi festivi. Tutto a 1.300-1.500 euro al mese. Sui 6 euro all’ora se va bene. Non esiste la paga orario, anche perché non si potrebbero dichiarare 60 ore alla settimana, quindi di solito i contratti sono sui 900 euro fissi e 600 euro variabili. Nel periodo Covid e Cassa integrazione, questo strumento si è ritorto contro tutti i lavoratori del settore che hanno potuto percepire molto meno di quanto spettava. Paolo e Francesca auspicano un salario minimo: «sarebbe una grande vittoria sociale» dicono, e in un sindacato dei cuochi che possa organizzare i lavoratori del settore. Quasi idee d’altri tempi!

Michela, Bianca, Paolo e Francesca, Susanna. Lavoratori essenziali e non, che producono beni o servizi, uomini e donne, quasi tutti sfruttati, in un modo o nell’altro. Le faremo sapere è un podcast che «vuole ridarti il tempo». Tempi di pensare, di organizzarti, di esserci: presente, non distrutto da troppe ore di lavoro, con la voglia e la necessità di fare altro. Soprattutto di organizzarsi, perché la spinta collettiva possa essere ancora il principale strumento per migliorare le condizioni di vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Guendalina Anzolin è una ricercatrice che si occupa di temi di politica economica e industriale.

5/7/2021 https://jacobinitalia.it

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!