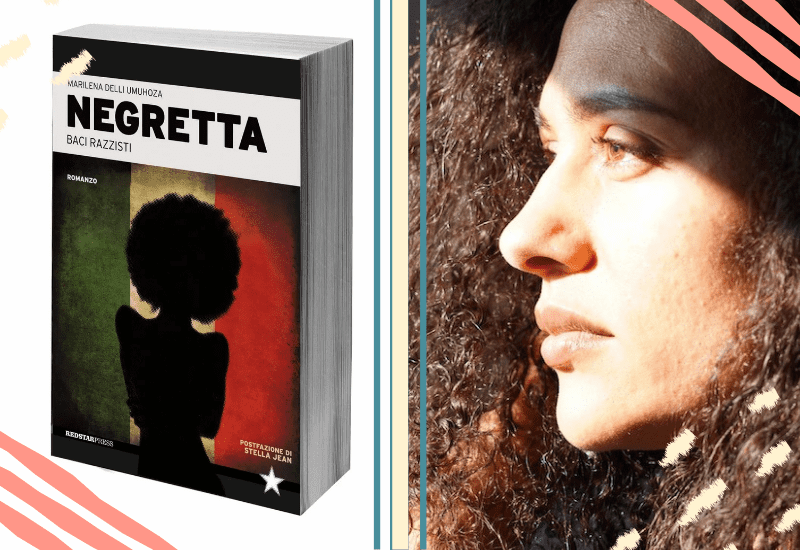

Negretta. Baci razzisti

Trova il libro su: NEGRETTA – Red Star Press

Il razzismo è multilingue: lo si ascolta in silenzio, al buio, lo si ricorda a gesti, lo si parla a sguardi e lo si racconta ad aiuti mancati e a mani inguantate.

Ci si passa la palla da secoli ormai, e forse l’unica differenza dal passato è che ora lo si fa senza far troppo rumore.

Marilena Umuhoza Delli ha voluto, in “Negretta”, prendere quel sussurro e farne voce, dimostrando la vera pelle del razzismo, malcelata dietro falsi cappotti: sveste le sue ferite e si inerpica a raccontare di una vita fatta di mancata appartenenza e di sofferenza travestita da ironia.

Quella stessa ironia che accompagna Raissa e Momo, una coppia di fatto, entrambi italiani, ma lui di origini marocchine, e con cui si ritrovano ogni giorno a combattere frasi razziste, discriminatorie e xenofobe: solo perché si amano, solo perché si scelgono.

E allora la frase di Marilena prende un sapore amaro: “Poco può cambiare in un luogo che non crede nelle necessità del cambiamento.”, perché in realtà c’è chi ci crede, ma siamo in netta minoranza.

Quando la vita si affaccia sui privilegi di avere tutto, una bella casa, tanti vestiti, un lavoro sicuro, ci si scorda, a volte, cosa può significare non avere niente, pur non sapendo che l’illusione può sembrar più vera della realtà.

Poi passa l’anestesia, non per tutti, e si comincia a vedere gente che non riesce a trovar lavoro, perché troppo scura di carnagione o troppo grassa in apparenza; persone che rischiano un’intera vita, tutto ciò che hanno, tutto ciò che sono, per pensare di avere un futuro migliore, uno scorcio di mare che non ce l’ha con loro; gente che naviga con le lacrime negli occhi e un tozzo di pane in mano, da dividere in tre; genitori omosessuali che non vengono presi sul serio, ragazz* che vengono cacciati di casa, ancora troppo giovani, ancora troppo veri: nel razzismo il protagonista non è il colore ma il diverso.

Così si capisce che quest’ultimo si presenta sotto diversi volti e, oggi più che mai, sotto diversi finti sorrisi: una emoticon piazzata bene, una frase scritta senza espressione, una chiamata di cortesia, e la pandemia non ha fatto altro che dare il via libera al dito puntato, senza più il pugno di mosche a coprire i volti: si può discriminare alzando gli occhi, figuratevi emettendo suoni.

Il razzismo non è solo una questione di pelle: si fa spazio tra corpi in isolamento e menti in emarginazione: lo so io, troppo grassa, come lo sa Latte, l’amica di Marilena, troppo bianca.

Io lo so, derisa giorno e notte, al sicuro solo nell’indifferenza della gente; lo so adesso, come lo sapevo quando mi chiamarono Gabibbo; quando mi chiesero “Perché non provi a dimagrire, se non ti piaci?”; quando rifiutai me stessa e ancora di più ciò che mi stava intorno; quando mi guardavano con espressioni di schifo.

Non c’è da comunicare di essere italiani, nonostante il diverso colore della pelle.

Non c’è da comunicare di essere amorevoli, nonostante il diverso orientamento sessuale.

Non c’è da comunicare il sesso con cui si è nati, se non è l’identità in cui ci rispecchiamo.

Non c’è da comunicare il motivo per il quale si è grassi, se non si è da uno psicologo.

Ci è stato insegnato a scuola, in diritto così come nella vita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”, eppure questo non avviene e non può essere l’errore di un attimo, ma è l’errore di una vita: ci si dimentica di mettere il sale nella pasta, di andare a ritirare un abito in lavanderia, non di amare qualcuno o di salvare qualcun altro. Ora il prezzo da pagare per salvare qualcuno è diventato troppo alto, e Willy Monteiro Duarte, nel tentativo di salvare un amico in difficoltà, forse nemmeno se lo sarebbe immaginato che sarebbe andata a finire così.

“Negretta” è l’urlo di rabbia, di soffi al cuore e di occhi fin troppo abbassati: ci si predica professori e poi, alla resa dei conti, ci si razzola inganni, con le spalle girate.

“Negretta” allaccia la vita di milioni di persone in una sola, quella di Marilena, bimba troppo sveglia per ignorare e troppo saggia per sperare:

“Papà mi parlava spesso di come in Africa ci fossero più stelle che cielo. Una volta gli chiesi: “Pa’, ma dove sono le stelle adesso?”

“Qui non ci sono, bambina mia”.

Queste pagine lanciano una rivendicazione umana, perché il razzismo non si espande solo attraverso l’ignoranza, ma è ramificata in un qualcosa di ben più grande, come se la società si fosse abituata alla discriminazione, alla disuguaglianza e all’alienazione come base di partenza.

E fa paura: all’ignoranza c’è rimedio, ma agli ideali sbagliati incisi nel sangue no.

Marilena ci mostra anche questo: il bambino è una spugna, di fronte all’adulto, lo imita, lo emula, lo ascolta, lo inscena, per questo la piccola Mari pensò, della sua cucciolata di cagnolini, che “Solo le femmine dal pelo chiaro venivano risparmiate”.

E così, tra atti e parole, si rincorre la perfezione bianca, quel mito che permette una vita privilegiata: tenere le labbra in dentro; non esporsi troppo al sole; usare il sapone bianco per lisciarsi i capelli o per grattare via l’abbronzatura; essere sottomessa all’uomo bianco e leghista, perché così si arriva lontano; rinnegare le proprie origini.

Tutto questo per l’unicorno invisibile della perfezione, ideato dalla società, in grado di distruggere essere umani, disumanizzandoli.

E nonostante si sia nell’epoca in cui il cinema, insieme ai social, ci porta a visualizzare punti di vista differenti dai nostri, sembra non bastare mai, perché la nuova sfaccettatura si riesce sempre, in un qualche modo, ad archiviare, davanti a scene discriminatorie, che fanno gruppo: basti vedere “Tredici”, il telefilm incentrato sulle conseguenze del bullismo; oppure il film “The Help”, che racconta della rivendicazione di domestiche nere, stanche del razzismo (in questo caso si parla anche di Ku Klux Klan); o, ancora, “Unorthodox”, che ci porta all’interno del pensiero ebraico.

Il 25 maggio del 2020 morì George Perry Floyd, in Minnesota. Il tabaccaio, da cui George acquistò un pacchetto di sigarette, sosteneva che la banconota con cui aveva pagato fosse falsa, così chiamò il 911.

Questi arrivarono, ci furono discussioni di diverso tipo, poi George venne inchiodato a terra, con un ginocchio sul collo, per otto minuti e quarantasei secondi.

In quel tempo infinitamente lungo, George continuava a ripetere che non riusciva a respirare.

I passanti guardavano, filmavano, il poliziotto non si alzava e George morì così, nella più totale indifferenza, come se una banconota, o il fatto di essere di origine afroamericana, fosse un valido motivo per morire.

Un fatto di cronaca che scosse il mondo intero, finché il poliziotto che lo uccise, Derek Michael Chauvin, non venne finalmente condannato per omicidio pochi giorni fa.

Mi chiedo spesso cosa sarebbe successo se George fosse stato bianco, con una banconota potenzialmente falsa.

E credo che anche Marilena, quando sua mamma venne accidentalmente investita, si chiese se sarebbe successo anche con un colore diverso della pelle.

Ecco, il lettore, in questo caso, torna tra i banchi di scuola, perché questo libro è un insegnamento in controluce, accecante alla vista, ma rivelatore al ritorno.

E io non faccio altro che pensare alla protagonista di questa vita troppo nuda e a pensare che nel momento in cui cercava solo un po’ di riparo, doveva capire, invece, se la vita valesse davvero la pena di essere vissuta, perché per sua madre, avendo subito violenze, genocidi e angherie, non pensava affatto che vivere fosse bello: “Singhiozzando, abbracciai mia madre in cerca di conforto, ma lei mi respinse con imbarazzo.

“Che ti succede? C’è di peggio nella vita”.

“Peggio che morire?!”

“Sì”, disse con un ghigno, “sopravvivere”.

Non bisogna mai chiudere gli occhi, a un grido di aiuto, nostro o degli altri, perché bisogna saper salvare noi stessi, prima di salvare gli altri, e perché salvando gli altri potremmo salvare una generazione intera.

Ci si uccide da dietro uno schermo per una parola di troppo, lanciata e mai pensata, ma nella realtà si è tutti zanzare in estate: invisibili, ma rumorose.

Ci si uccide, così per sentirsi più forti e determinate, ci si maschera ancora di più, si lotta ancora di più: “Quando si sente giù, così giù da desiderare la morte, una vera rwandese si lava la faccia, si trucca ancora di più e sfoggia l’abito più bello. Pronta per la lotta, determinata a ricominciare e ad andare avanti. Tu lo sei, principessa?”.

Allora non c’è razza, religione o cultura che possano farmi sentire diversa da una ragazza di origini rwandesi, afroamericane, cinesi o marocchine, perché quando sono distrutta dentro, mi sento cadere a pezzi, con le spalle pesanti, in procinto di mollare, faccio esattamente la stessa cosa: mi alzo, mi lavo la faccia e mi trucco come se non avessi nulla da perdere e come se avessi tutto da guadagnare.

Io faccio la cameriera da anni ormai e qualche anno fa mi capitò di conversare con una persona che venne a prendere un caffè e un bicchiere d’acqua all’interno del mio ristorante.

Mi disse molto di lui, mentre mi pagava il caffè: veniva dal Marocco, che suo figlio a causa del lavoro non sarebbe potuto andare in vacanza, che nemmeno lui, a causa dei soldi, sarebbe potuto andare in vacanza, ma che almeno la moglie e la figlia erano già nel loro paese di origine. Poi gli chiesi com’era il Marocco, e lui mi rispose che c’erano posti tanto belli, quanto brutti, come in ogni città, e prima di uscire mi disse semplicemente: “Oh, mi scusi, mi ero dimenticato di pagarle il bicchiere d’acqua.”, allungandomi altri due euro.

Nel corso dei miei anni come cameriera ne ho viste e sentite tante: gente che mi derideva perché grassa; gente che chiedeva sconti esorbitanti, diventando petulante e fastidiosa; bambini maleducati che correvano in mezzo alla sala e genitori totalmente distratti, finché non cadeva addosso qualcosa proprio al loro bambino; maleducazione tra gli adulti; risse tra ragazzi; pretese azzardate; disorganizzazione al telefono e prenotazioni mai annullate, ma mai una persona tornò indietro per cinquanta centesimi.

Lui sì.

“Non si preoccupi, noi l’acqua non la facciamo pagare”, gli dissi. E ci salutammo.

Non lo vidi più, dopo quel giorno, ma lo pensai spesso, tutte le volte che quei cinquanta centesimi venivano tolti dal conto come se fosse loro un diritto.

Allora è questo che mi viene da chiedervi, ora, chiusa nella mia camera, ripensando alle milioni di scene di discriminazione, bullismo, razzismo, che si hanno nei confronti delle persone emarginate: voi di che colore siete?

Perché io, dentro, ho tutti i colori del mondo e “Non riesco a respirare” dovrebbe essere urlato come inno di battaglia, per tutte quelle volte che il razzismo ha provato a mozzarcelo e noi abbiamo resistito.

“Dedicato a te, oh bullo

che solchi le acque della mia innocenza

per sporcarle col tuo candido ego

Inconsapevole protagonista della mia ascesa

insostituibile pilastro della mia resilienza”.

Poesia di Marilena Umuhoza Delli

Giada Carrot Badari

30/7/2021 https://www.intersezionale.com

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!