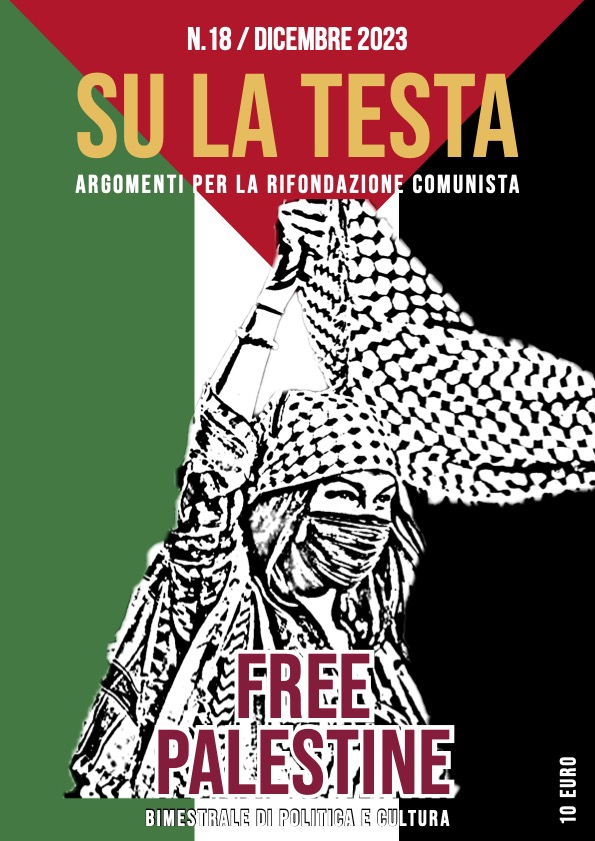

Palestina. Una Nakba che dura da un secolo

Ebraismo, antisemitismo sionismo

Giudaismo, ebraismo, diaspora, sionismo, shoah, soluzione finale, Israele: un percorso storico, religioso, ideologico e politico che giunge, oggi, a un punto forse di non ritorno, con il genocidio in atto a Gaza, mentre nel resto della Palestina si prosegue nella “morte lenta”, per usare l’espressione di un vecchio internato – un sopravvissuto della prima Nakba – in un campo profughi. Come si è arrivati a questo? Sarà possibile, e per qual via, uscirne?

Per “ebraismo” si intende,propriamente, il giudaismo, ossia la cultura religiosa e l’insieme delle leggi, delle tradizioni, dei riti, e dei costumi risalenti ai discendenti delle popolazioni che avevano lasciato la Palestina,. A loro si erano aggiunti altri individui che si erano uniti, convertendosi alla religione israelitica, disperdendosi per il mondo. Nel corso dei secoli, fasi e momenti di persecuzioni e di costrizione portarono all’isolamento nei ghetti: questo incentivò la chiusura degli ebrei in microcosmi, nei quali si conservavano gli usi, le parole, i riti, le feste tramandati dagli avi, in un rapporto di diffidenza e spesso di ostilità da parte dei non ebrei, mentre questi finivano per rafforzare il senso della propria comunità nella stessa misura in cui veniva osteggiata.

E il sionismo? La data fondatrice viene indicata tradizionalmente nel 1896, quando un giornalista ungherese trapiantato a Vienna, Theodor Herzl, pubblicò un libro dal titolo Der JudenStaat (Lo Stato ebraico), con un sottotitolo significativo: Un tentativo di una soluzione moderna alla questione ebraica. Era la fine del sionismo come elemento religioso e la sua trasposizione sul piano direttamente politico. Del resto anche l’antisemitismo si era trasformato proprio sul finire del secolo XIX: dall’antico antigiudaismo religioso (nato soprattutto in ambienti cristiani: gli ebrei erano gli uccisori di Gesù, nella narrazione cristiana) ai era passati all’antisemitismo politico, specialmente in Russia, in Polonia, in Ungheria, in Austria, in Germania, in Francia, soprattutto: ebbe notevole successo il libro La France Juive, di Eduard Drumont, pubblicato nel 1886, dunque antecedente di dieci anni il libro di Herzl. Un paio d’anni prima del testo di Herzl, scoppiava, sempre in Francia, il caso Dreyfus, esempio da manuale dell’antisemitismo: la condanna del capitano dell’esercito francese, di origine ebraica, con false prove costruite dalla polizia; e più o meno nello stesso periodo (inizio del secolo nuovo) è il famigerato falso storico I Protocolli dei Savi Anziani di Sion, probabilmente inventato dal ramo francese della polizia segreta zarista, l’Ochrana, in funzione di politica interna, antirivoluzionaria e antiriformista.

Nella sua opera, Herzl motiva la necessità della proposta dello Stato degli ebrei, con la necessità di sottrarre gli ebrei alle manifestazioni di odio, alle persecuzioni e alle discriminazioni, di cui fornisce esempi. Il libro è un manuale per la fondazione di uno Stato ebraico, che Herzl prevede in Palestina o, in alternativa, in Argentina: il che mette in crisi l’idea che il sionismo sia fondato sull’idea del ritorno a Eretz Israel, alla terra di Israele, ossia la Palestina. L’anno dopo Herzl presiedeva il I Congresso sionistico mondiale, a Basilea: una specie di parlamento di quegli ebrei che avevano aderito all’idea del sionismo, pagando una quota di iscrizione. Successivamente Herzl si concentrò sulla localizzazione in Palestina, e non si ritrasse da affermazioni grevi, verso gli arabi, da espellere con le buone e con le cattive, non rinunciando alla violenza, compresa l’uccisione di esseri umani.

Uno Stato per un popolo senza terra.

A partire dal momento in cui Herzl opta per la Palestina, come luogo destinato a ospitare il nuovo Stato, il dibattito prende una piega univoca: non si tratta soltanto di dare una patria agli ebrei, ma di farli “ritornare” nella terra degli avi. Conseguentemente si rispolverano i “testi sacri”, la Bibbia israelitica, e tra storia e invenzione, si richiamano Salomone e il re David, il Tempio e la sua distruzione, e la grande diaspora ebraica avviata dopo il 70 d.C. a seguito della distruzione del Regno di Giuda da parte dell’esercito romano. A partire da quel momento ha inizio una narrazione che mescolando frammenti di storia, di archeologia, e di religione, costruisce le basi culturali di uno Stato di Israele, in mezzo e sopra le regioni arabe, abitate da palestinesi, ma che in quella narrazione risultavano desertiche e disabitate, mentre erano non soltanto tutt’altro che desertiche e tutt’altro che disabitate, come letteratura e iconografia dimostrano inconfutabilmente. Nasce lo slogan: “uno Stato per un popolo senza terra, e una terra per un popolo senza Stato”; in sintesi, la Palestina era destinata agli ebrei erranti, che dovevano ritornare alla stanzialità. Herzl in testa, insieme con altri maggiorenti dell’ebraismo, provvisti anche di possibilità economiche coniugarono l’idea dell’impossessamento violento con quella dell’acquisto: lo stesso Herzl prevedeva nel suo libro la costituzione di una “Compagnia Ebraica”, che avrebbe dovuto provvedere all’acquisizione di proprietà in Palestina, case e soprattutto appezzamenti di terra. Contemporaneamente il linguista Ben Yehoda, si impegnava, a partire dal 1904, a creare una lingua ebraica moderna (con un’opera in ben 17 volumi, il Thesarus totus hebraitatis linguae. Era un importante contributo alla preparazione della nascita di una nazione. E tuttavia il movimento sionista mostrò subito varie anime che oscillavano dall’estrema destra all’estrema sinistra con forti contaminazioni col socialismo e con lo stesso marxismo: tutte queste concezioni trovavano il punto di connessione e di unità nella visione di una patria comune per gli ebrei della diaspora in Palestina.

Va però ricordato che all’incirca nello stesso periodo storico, ai primi del secolo XX, si verifica una rinascita del nazionalismo arabo, che tocca ogni aspetto, dalla lingua (negletta da tempo) alla politica (genesi di patriottismo anticolonialistico). Un intellettuale cosmopolita, cristiano maronita, pubblicava un libro rivoluzionario, scritto in francese e pubblicato a Parigi (1905), dove aveva studiato laureandosi all’EHESS, Il risveglio della nazione araba, e tentò di fondare la Lega della Patria araba: il suo nome è Negib Azoury. Nel libro sostiene la necessità di un impero arabo dal Mediterraneo al Golfo Persico, inglobando l’Arabia, la Siria, le terre del Tigri e dell’Eufrate, il Libano e la Palestina. Era un mondo che stava rinascendo, liberando le proprie energie, all’interno del morente Impero Ottomano.

La spartizione coloniale del Medio Oriente, e il ruolo britannico

Il momento cruciale però, fu durante la Grande guerra: il Patto Sykes-Picot del 16 maggio 1916: un patto segreto, reso noto da Lenin appena giunto al potere, insieme a tutti gli altri trattati della diplomazia segreta internazionale, per esempio il Patto di Londra che assicurava all’Italia la città di Fiume. Fu questa la premessa della Dichiarazione Balfour, dal nome del ministro degli Esteri di Sua Maestà Britannica, Arthur James Balfour, del 2 novembre 1917.

Gli “accordi Sykes-Picot”, dividevano quegli immensi territori in zone di influenza anglo-francese, tracciando linee colorate a distinguerle, rosse per l’Inghilterra, blu per la Francia. In teoria anche la Russia doveva partecipare alla spartizione, ma la crisi dello zarismo, prima, e la vittoria bolscevica dopo, la misero fuori gioco. Le potenze coloniali mostravano totale disprezzo verso le popolazioni della regione, preparando il terreno alla “cessione” della Palestina agli ebrei in cerca di uno Stato, anche se nell’intesa per la Palestina si proponeva un destino di internazionalizzazione, in quanto terra contesa tra le due grandi potenze, ma il Regno Unito, seppe, nel volgere di pochi mesi, grazie all’assist fornito dal sionismo, sottrarre la Palestina alla Francia, che pure aspirava al suo controllo.

Contemporaneamente il sionismo, andava assumendo caratteri militari, dispiegandosi in modo aggressivo, mentre emergeva la figura di Chaïm Weizmann, ebreo russo di professione chimico, di famiglia agiata, destinato ad essere il primo presidente della repubblica di Israele, sia pure in posizione emarginata, anche per la sua volontà, a quell’epoca, di un appeasement con gli arabi, di fatto sconfitto da Ben Gurion, leader dell’ala socialista del sionismo. Un accordo stipulato da Weizmann con re Faysal di Giordania, finiva per concedere a questi la Palestina, in cambio del riconoscimento della indipendenza della nazione ebraica, ma il trattato finì nel nulla, in quanto si basava sull’idea di un unico grande Stato arabo, in cambio del quale gli ebrei potevano avere un loro piccolo Stato. Emigrato in Inghilterra, Weizmann era riuscito a soggiogare il capo dei conservatori di Manchester che lo presentò ad Arthur Balfour, già primo ministro, che gli diede pieno appoggio, e riuscì contemporaneamente a sedurre l’editorialista del «Manchester Guardian», il quale non solo gli offrì il sostegno potente del giornale, ma lo mise in contatto con Lloyd George, Primo ministro dalla fine del 1916. Ed entrò in contatto attraverso la famiglia Rotschild con l’aristocrazia, specie israelitica, britannica; un Rotschild era a capo della comunità ebraica inglese.

Dall’attivismo spregiudicato di Weizmann, e dal cinismo britannico sarebbe scaturita la Dichiarazione Balfour. Si tratta del non lungo dispaccio indirizzato a Lord Rotschild da parte del ministro degli Esteri britannico Balfour che dichiara che il governo britannico, era a favore della costituzione di un ”focolare ebraico” in Palestina, che già a partire da gennaio truppe di Sua Maestà avevano occupato, stabilendo, il 25 aprile 1920, il protettorato britannico, anche grazie alle imprese del colonnello T. E. Lawrence, il mitizzato Lawrence d’Arabia. Tuttavia, formalmente, la Palestina era parte dell’Impero Ottomano, ed è illuminante dello “spirito del colonialismo” il fatto che una grande potenza decida della sorte di un territorio prescindendo completamente sia dalla volontà dello Stato di cui è parte, sia soprattutto dalla volontà dei residenti. L’azione britannica del resto corrisponde a una accelerazione, in ragione dei timori che la Palestina possa finire sotto controllo francese o della Germania, che pure sta mostrando un forte attivismo, perché quelle terre rimangano sotto il controllo dei Turchi (alleati degli Imperi Centrali).

In vero la Dichiarazione Balfour non è che la risposta, per così dire, alle richieste giunte (in un documento datato 18 luglio) da parte di Rotschild, in accordo con altri maggiorenti dell’ebraismo inglese, ossia: 1. La ricostituzione statuale della Palestina come Stato degli ebrei. 2. Il diritto incondizionato degli ebrei a trasferirvisi, da ogni parte del mondo. 3. L’autonomia interna ebraica. Rispetto a tali richieste il governo britannico ebbe molte riserve, e le lasciò cadere quasi interamente, concedendo solo «the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people». Il progetto nei termini concessi dai britannici, approvato bon gré mal gré dai rappresentanti israeliti, ottiene l’assenso del presidente Usa Woodrow Wilson, e il 31 ottobre il Gabinetto del Regno Unito autorizzava la trasmissione della lettera firmata Balfour a Rotschild. Il national home, tradotto foyer national in francese e focolare nazionale in italiano, è una strana definizione che vuol dire poco in sé, ma lascia porte aperte per tutte le interpretazioni e per tutti gli svolgimenti. Nella dichiarazione, tuttavia, si precisava che il perseguimento della creazione del jewish home, “nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina”. Precisazione che letta con gli occhiali contemporanei, davanti alle tre Nakba succedutesi sino ad oggi, suona in modo sinistro, e viene dimenticata dai sionisti, i quali tuttavia conferiscono la più grande importanza al documento, giudicandolo come la prima e giuridicamente tuttora valida giustificazione della fondazione di Israele. Si mette in rilievo l’impiego del termine “popolo”: ossia non più (soltanto) una religione, ma un’entità etnica, che sfruttando quel termine, iniziò a vantare il “diritto” a ottenere un riconoscimento statuale.

Nella conferenza delle potenze vincitrici della guerra a Sanremo(aprile 1920) e con la delibera dell’istituzione del Mandato britannico di Palestina, votata dalla Società delle Nazioni il 24 luglio 1922, veniva ripresa la formula del national home. Nell’articolo 2 si riaffermava però il duplice diritto, sotto responsabilità diretta del Mandatario (la Gran Bretagna) di istituire una “casa nazionale ebraica”, e “la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, indipendentemente dalla razza e dalla religione”.

La pulizia etnica della Palestina

La fondazione di Israele, in effetti, non rispettò quella delibera, anche e come è noto, in ogni caso i maggiori paesi arabi attaccarono, venendo sconfitti, l’appena costituito Stato ebraico: fu quello che un grande studioso, Maxime Rodinson, chiamò “il rifiuto arabo”. Un fatto che ancora oggi viene rinfacciato dai sionisti ai palestinesi, ma in realtà era la prova palese che quello Stato, là, non aveva ragione di essere costituito, e in ogni caso non a prezzo di sottrarre terra, beni, memoria agli abitanti: malauguratamente, sull’effetto dell’orrore per la Shoah, la maggioranza delle nazioni che sedevano all’Onu (compresa l’Urss) sostennero quello Stato appena nato. A partire dunque dalla sua stessa fondazione, Israele si poneva in posizione inevitabilmente in contrasto con le popolazioni arabe, anche se di fatto gli Stati che le rappresentavano finirono per dimenticare, in sostanza, quella che in primo luogo pagava un pesantissimo prezzo alla nuova entità statuale, giudicata, non a torto, un corpo estraneo nel contesto storico, geografico, religioso e culturale del Medio Oriente, arabo, prevalentemente mussulmano, con una assai modesta presenza di ebrei, prima del 1948.

Dietro il volto generoso dei protagonisti di Exodus, un efficace film di propaganda del nuovo Stato, tratto dal regista Otto Preminger, dall’omonimo romanzo di Leon Uris, sotto il profilo ieratico-contadinesco di Ben Gurion, profeta armato, sul retro dello spettacolo dell’entusiasmo comprensibile per lo statu nascenti, si staglia un’azione coordinata di tipo terroristico che non solo ha modificato la geografia politica ed economica dell’area, ma ha cercato, riuscendoci in larga misura, di cambiare anche la sua storia, di compiere, per dirla con Ilan Pappe, un “memoricidio”. E questo appare persino più grave dei pur gravissimi passaggi che hanno portato alla fondazione di Israele e alla nakba dei palestinesi, la “catastrofe” da cui non si sono mai ripresi, vedendo anzi anno dopo anno peggiorare la propria situazione, mettere a rischio la stessa possibilità di sopravvivere, pur nelle condizioni durissime a cui i vincitori li hanno costretti, peggiorandole via via, con la guerra del ’67 (detta dei Sei Giorni), che produsse una seconda nakba, e ora, con l’aggressione sterminazionistica in atto a Gaza (e gli omicidi quotidiani nei Territori Occupati), una terza, già in atto, per coloro che sopravviveranno ai bombardamenti.

Ilan Pappe, nel suo fondamentale libro The ethnic cleansing of Palestine (2007; ed. it. La pulizia etnica della Palestina, 2008) avendo spiegato, ricorrendo a documenti ufficiali di vari organismi sovranazionali, che cosa sia la “pulizia etnica”, fa un provocatorio gioco di analogia tra la Jugoslavia, e segnatamente il Kosovo, e la Palestina. Se c’è stata pulizia etnica in Kosovo, a maggior ragione vi è stata in Palestina. Lo studioso fornisce una impressionante mole di testimonianze, di documenti diplomatici, di lettere e dispacci e quant’altro costituisce la traccia documentata dell’azione di gruppi politici, e poi di un governo. Ormai possiamo affermare, sulla scorta non soltanto delle ricerche di Pappe, che ai palestinesi è stata sottratta non soltanto una patria, e nella sua forma concreta di campi coltivati, o da coltivare; ma le case (distrutte senza pietà, talora anche con gli abitanti dentro, una pratica che continua ai nostri giorni), ogni bene materiale, persino i poveri averi che essi cercavano di portare via con sé, scacciati senza complimenti da un esercito armato fino ai denti. Il catalogo dei saccheggi, degli stupri, degli assassinî, delle violenze gratuite e degli inganni perpetrati ai danni dei palestinesi è spaventoso.

Sebbene si tratti, in diversi casi, di episodi sfuggiti al controllo di quel Big Brother che fu Ben Gurion, proprio per la sua infrenabile tendenza a sapere tutto, vedere tutto, tutto coordinare e programmare, pare doversi trattare di un piano preciso: Shock and awe, “colpisci e terrorizza”, lo chiama efficacemente Pappe, evocando il motto della campagna afgana degli Stati Uniti dopo l’11 settembre. Qui lo scopo è fare posto, ai nuovi venuti, o ai sopravvenienti: trasformare un territorio multietnico, multireligioso e multilingue in un’enclave di “purezza” ebraica, nella quale le differenze sociali debbono scomparire per lasciare spazio a un’unità: una lingua, una etnia, una religione.

La nascita di Israele sotto il segno della violenza

La forza di Ben Gurion, e della leadership ebraica fa pendant con l’inettitudine di quella palestinese, con la viltà delle classi dirigenti arabe, con l’impreparazione dell’Onu, che commise tutta una serie di errori che avallarono la politica dello stato di fatto, portata avanti dai governanti israeliani, i quali con grande lungimiranza, badarono soprattutto e prima di tutto a costruire un esercito formidabile che già nel 1948 non aveva pari nella regione. Sembrerà un paradosso, ma fu decisivo dopo quello della Gran Bretagna, il ruolo svolto dall’Unione Sovietica, sostenitrice all’Onu della nascita di Israele e poi sua principale fornitrice di armi pesanti. Scriveva Ben Gurion nel suo diario – fonte preziosa per la ricostruzione:

Dobbiamo essere precisi nei tempi, nei luoghi e nei bersagli. Se accusiamo una famiglia, dobbiamo colpire tutti senza pietà, comprese le donne e i bambini. Altrimenti non sarà una reazione efficace. Durante l’operazione non c’è alcun bisogno di distinguere tra chi è colpevole e chi non lo è.

Le reazioni, sorta di spedizioni punitive, partivano generalmente da provocazioni, o erano semplicemente il modo con cui gli ebrei ormai israeliani, tendevano a “punire” qualsiasi atto di “insubordinazione” perpetrato da famiglie che non intendevano farsi sradicare, di contadini che erano pronti a rischiare la vita, pur di non abbandonare terre, animali, e quei meravigliosi impianti di irrigazione che nella narrazione sionista sono stati dimenticati, dopo essere stati distrutti: del resto gli episodi di distruzione, che modificarono radicalmente il panorama di questa terra gentile: sul piano antropologico, naturalmente, ma anche su tutti gli altri, dalle campagne alle città, con la scomparsa di tanti edifici artistici, che spesso erano luoghi di culto (non solo islamici; e anche su questo si tende a esercitare la viziosa arte della dimenticanza: in Palestina coesistevano, con gli islamici, sunniti, ma anche sciiti eccetera, cristiani, di varie confessioni – cattolici, ortodossi, copti… – ebrei, e drusi, che si prestarono a diventare manovalanza per la pulizia etnica a danno dei palestinesi). I villaggi cancellati, non di rado con i loro abitanti, non si contano, tra il 1947 e il 1949.

Mi soffermo su uno solo di questi tasselli, nel quale alla espulsione – alla pulizia etnica – si aggiunge la purificazione intesa come eliminazione fisica (dei palestinesi). Il villaggio in questione si chiama – si chiamava – Tantura, collocato sulla costa, non lontano da Haifa. Il suo ultimo giorno, quasi un giudizio universale, cadde il 22 di maggio, del 1948, a ridosso dunque della fondazione del nuovo Stato . Avendo i notabili del villaggio (1500 anime), rifiutato la resa richiesta dagli ufficali israeliani, temendo che, come era accaduto in numerosi altri casi analoghi, la resa non avrebbe salvato il villaggi, nel cuore della notte le truppe ebraiche attaccarono. Gli abitanti di Tantura furono ammassati sulla spiaggia; donne e bambini furono separati dagli adulti (ossia i maschi dai 10 ai 50 anni), che furono messi a sedere sulla sabbia, in attesa dell’arrivo dell’ufficiale in capo dei servizi segreti d’Israele. La loro sorte fu presto decisa. Vennero portati a gruppetti in un luogo poco distante e fucilati, dando la precedenza a coloro che avevano partecipato all’insurrezione antiebraica del 1936. Accanto a loro, dopo che nel frattempo la truppa si era abbandonata a saccheggi devastazioni e uccisioni nelle case e nelle strade del villaggio. Questo massacro, pur documentato da scritti e da testimonianze, è rimasto segreto per mezzo secolo, e per caso un ricercatore israeliano lo ha scoperto soltanto nel 1999. La conseguenza, per lui, fu pesante: avendo egli ricostruito quegli avvenimenti nella sua tesi, questa venne dichiarata nulla e i veterani che avevano partecipato all’azione gli intentarono causa.

In definitiva la costruzione dello Stato israeliano si è fondata sull’espulsione forzata e senza condizioni degli abitanti non ebrei, residenti là da secoli, spesso da millenni. Alle espulsioni – accompagnate da saccheggi, da umiliazioni e non di rado da stupri – seguivano le distruzioni delle case, quando i nuovi padroni non erano interessati a farle loro, e soprattutto di ogni testimonianza che potesse accertare la presenza di popoli non ebrei. Era appunto, il “memoricidio”. Del resto, si sa: non basta creare uno Stato, bisogna dargli un fondamento che né le relazioni diplomatiche, né la forza militare, né l’economia possono regalargli: è necessaria una “storia”. E poiché qui si trattava di dimostrare che quella terra era ebrea da sempre, e che il passaggio dei palestinesi era stato un fatto accidentale e temporaneo, occorreva inventare appunto una tradizione, distruggendone un’altra.

La campagna antipalestinese a ridosso della fondazione di Israele, fu efficace quanto rapida, anche per la verbosa inconcludenza delle truppe dei Paesi Arabi, la loro manifesta inferiorità numerica e di armamenti, poteva tuttavia accadere di imbattersi in forme di resistenza. E sempre nel silenzio della “comunità internazionale”. I palestinesi erano ormai agli occhi di tutti un popolo condannato. Lo Stato israeliano era una macchina da guerra, che requisiva terre, sequestrava denaro nelle banche, si impadroniva di mezzi di produzione, case e, dopo averli trasformati in proprietà demaniali li rivendeva a privati o enti. Mai alcun indennizzo, mai alcuna remunerazione, mai alcun risarcimento.

L’operazione “Dani”, come fu chiamata l’occupazione/distruzione di Lydd e Ramla (in cui troviamo in azione anche un giovane Rabin), nel luglio ’48, portata alla luce anch’essa a cinquant’anni di distanza dai fatti, fu uno sconvolgente esempio della spietata efficienza di quella macchina: “Occupate e distruggete”, incitava Ben Gurion, le sue truppe. Si trattava di due città non comprese nel territorio concesso a Israele, ma il duce israeliano aveva deciso che erano da prendere: la sua politica fu sempre quella dell’agisci ora e poi si tratta. Lydd fu la prima città ad essere addirittura bombardata dal cielo; seguì una carneficina e un pesante saccheggio per le sue strade, che non si fermò nemmeno davanti alle porte della moschea dove molti avevano trovato rifugio, ma non salvezza. Centinaia di esseri – non solo maschi oltre i 10 anni, ma donne, bimbi, vecchi – furono uccisi. I sopravvissuti scacciati e costretti a marce forzate a incamminarsi – a piedi – verso la Giordania. Molti morirono di fame, di sete, di stenti lungo quel cammino. Ed erano passati solo un paio d’anni dall’olocausto ebraico nei lager nazisti!

Il problema dei profughi e l’impossible via d’uscita

Il 10 dicembre 1948 l’Onu approvava una risoluzione che imponeva a Israele di accettare il “totale e incondizionato” rientro di tutti i profughi palestinesi. La Palestina sta ancora aspettando che quella risoluzione venga messa in atto. I profughi non sono rientrati, e si sono moltiplicati. Ad oggi – secondo fonti indipendenti – i profughi, anzi come vengono chiamati nei documenti ufficiali dell’Onu, i “rifugiati” superano i sette milioni di individui. Da 700mila espulsi nel 1948 come hanno fatto a moltiplicarsi per 10? Ecco la risposta dell’Unrwa(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East): L’organizzazione definisce “rifugiato palestinese” una persona “il cui normale luogo di residenza è stata in Palestina tra il giugno 1946 e maggio 1948, che ha perso sia l’abitazione che i mezzi di sussistenza a causa della guerra arabo-israeliana del 1948”. La definizione di rifugiato comprende anche i discendenti delle persone divenute profughi nel 1948 indipendentemente dalla loro residenza nei campi profughi o in comunità permanenti. In base a questa spiegazione, il numero di profughi palestinesi per l’ONU si è moltiplicato. E non fa che crescere, a dispetto della scomparsa degli ultimi della prima ondata del 1946-48, e delle uccisioni, mirate o no, da parte delle forze israeliane e più recentemente dei coloni, a dispetto anche dello sterminio in atto a Gaza e nei Territori Occupati. A dispetto delle oltre 100 risoluzioni ONU contro Israele, nessuna sanzione venne mai adottata contro quello Stato. V’è da dubitare che con il massacro in corso a Gaza, che sta diventando un autentico genocidio, qualche sanzione venga applicata, che il leader Netanyahu finisca davanti a una Corte penale internazionale, che i palestinesi ricevano giustizia. Ma quello che è nuovo nei frangenti attuali, dopo il 7 ottobre 2023, è la risposta che quasi tutti i popoli della Terra, stanno dando a Israele, e per derivazione ai suoi sostenitori, espliciti o impliciti.

“Solo quando faranno ritorno, sentirò che il capitolo della catastrofe è finalmente giunto alla conclusione che noi tutti desideriamo ardentemente: vivere in pace e in armonia in Palestina” .

Così scriveva Ilan Pappe, in conclusione del suo libro. Oggi, personalmente, una simile conclusione non potrebbe essere proposta: con gli avvenimenti a Gaza (e nei Territori Occupati), la divisione tra vittime e carnefici è talmente netta da rendere improponibile una qualsiasi forma di riconciliazione. Così come è divenuta impraticabile la soluzione dei “Due Stati”, che vorrebbe dire una sorta di buon vicinato fra i due popoli. Come potrebbe il popolo-vittima stringere accordi con il popolo-carnefice? Lo stesso Pappe, d’altronde, in un intervento a caldo, nei giorni dei bombardamenti sulla popolazione, sugli edifici civili, su scuole, ospedali, moschee, sedi Onu, ha ripreso e rilanciato la sua vecchia tesi, affermando che era definitivamente archiviata quella soluzione, e ha ripreso a parlare, esplicitamente, di un unico Stato, dal Giordano al mare, dove tutti possano trovare cittadinanza: in una soluzione di questo tipo (che vorrebbe dire, sì, inevitabilmente, la cancellazione di Israele come Stato dalla mappa mediorientale), il contrasto fra ebrei e palestinesi si stempererebbe fino a scomparire nel tempo, grazie alla presenza di molteplici soggetti collettivi sociali politici religiosi: arabi non palestinesi, islamici sciiti, islamici sunniti, cristiani copti, cristiani ortodossi, cristiani cattolici, ebrei laici ed ebrei ortodossi e ultra-ortodossi (da sempre antisionisti, dunque contrari allo Stato di Israele), laici di tutte le fedi, e così via. Ma anche questa seconda proposta un tempo considerata utopistica, o piuttosto da inserire nel campo che i greci chiamavano adunata, le cose belle ma impossibili, soluzione che un tempo i palestinesi e la popolazione araba avrebbero desiderato, oggi non sarebbe più neppure desiderata, perché nel cuore dei gazawi e di tutti i palestinesi (e dietro di loro tutti gli arabi), c’è soltanto odio. Ecco il risultato di una Nakba che dura da tre quarti di secolo, una Nakba fatta non solo di espulsioni e di oppressione, ma accompagnata da tentativi di sterminio di massa ai danni di coloro che tra il 1945 e il 1948 non se ne andarono, ai danni dei loro figli, nipoti e pronipoti.

Oggi la Palestina è un inferno nel quale sono rinchiusi non soltanto i palestinesi ma anche gli ebrei, e Israele è condannata a uccidere in eterno, a erigere muri, ad accrescere incessantemente la spesa militare, a realizzare sistemi di armamenti offensivi e difensivi ipertecnologici, a produrre armi proibite, a tenere in serbo un armamento atomico che oggi è il quinto al mondo. Israele,oggi, brancola in un vicolo cieco, temendo di essere cancellata, pensa di cancellare gli altri popoli che oscurano e impensieriscono la propria leadership, segnatamente i palestinesi, gli “animali non umani”, come sono stati definiti va un ministro israeliano, per giustificare i bombardamenti a tappeto, su Gaza. In realtà, oggi bisogna avere il coraggio di affermare che l’errore fu all’inizio, e ora una via d’uscita non si intravede, neppure in un orizzonte lontano, a meno che si abbia il coraggio di ripensare e ridisegnare, radicalmente, la mappa mediorientale.

Angelo d’Orsi, storico, già Ordinario di Storia del pensiero politico nell’Università di Torino, ha pubblicato oltre 50 volumi. Ha fondato e dirige due riviste: “Historia Magistra” e “Gramsciana”. Svolge una intensa attività come conferenziere e come opinionista.

1/1/2024 https://www.sulatesta.net

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!