Il sistema capitalista impone uno standard abilista di normalità

Vorrei raccontarvi una storia recente, di diritti conquistati e rivendicazioni sui corpi.

Quando mi avvicino a un argomento sono portata a domandarmi se, e in che misura, sia presente nell’istruzione formale. Ricordo tesine di maturità sul ‘68, sul femminismo (o almeno la sua seconda ondata) e il movimento per i diritti civili.

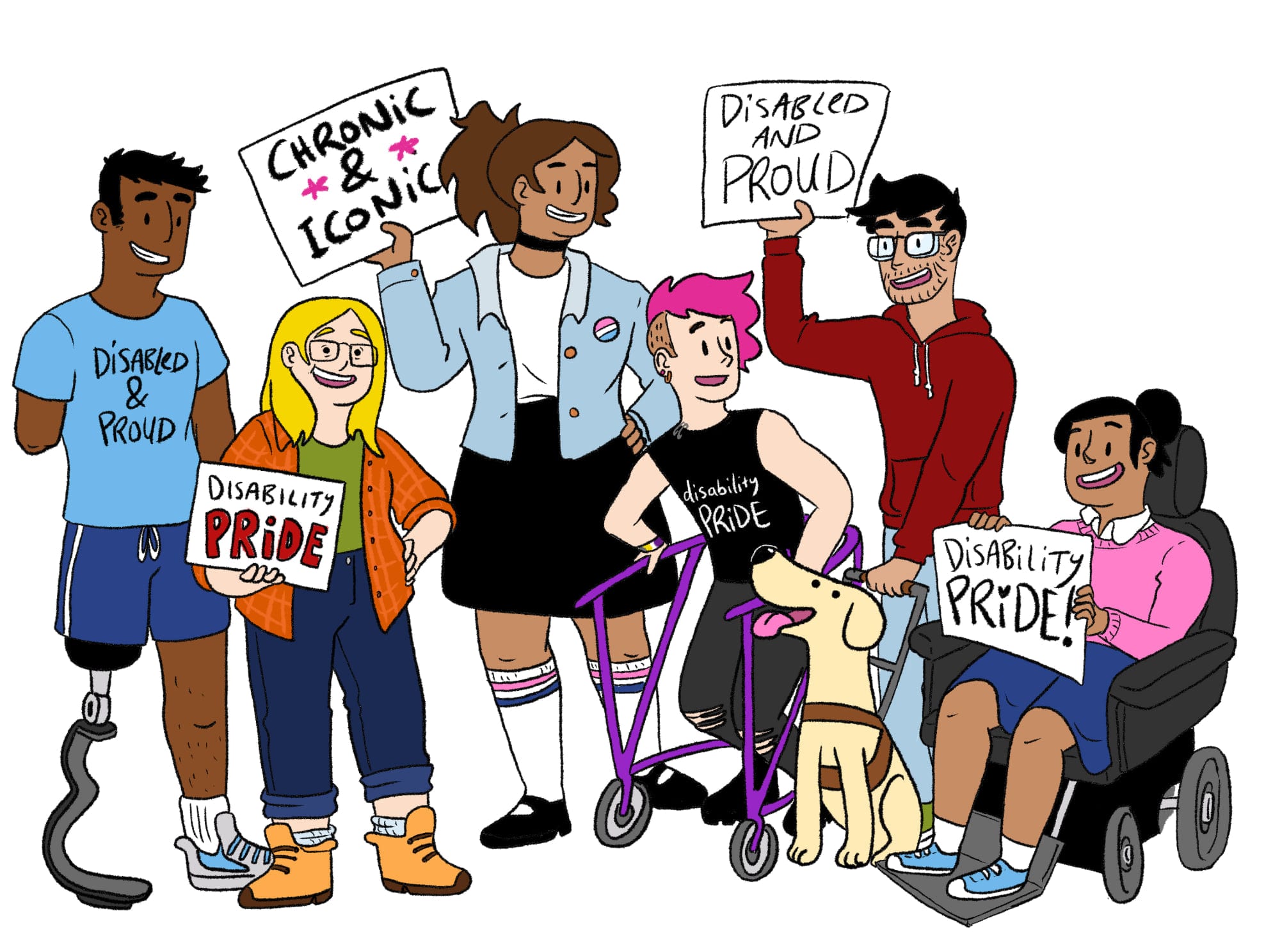

La storia dell’attivismo legato alla disabilità, scritta in quello stesso periodo, continua ad occupare una nicchia poco esplorata nell’educazione mainstream. Il silenzio su questo tema non riguarda solo le tappe storiche e politiche che hanno portato ai disability pride.

L’intera rappresentazione mediatica dello spettro delle disabilità è carente, o si presta a una certa problematizzazione in quanto impostata da persone normoabili.

Questa mancanza fa sì che tendiamo ad inquadrare le disabilità secondo retoriche calate sulle persone disabili, anziché scelte da loro. Il fatto che una situazione non sia palese ai nostri occhi dovrebbe però renderci curios* e disponibili all’ascolto.

Se è vero che abbiamo una tendenza umana alla semplificazione, alla stereotipizzazione e a minimizzare ciò che già ci appare molto piccolo, credo che una prospettiva femminista intersezionale possa accompagnare il nostro avvicinamento al tema della disabilità. Ogni fenomeno può essere messo a fuoco attraverso una precisa lente, e la disabilità non fa eccezione. Questo articolo illustra in particolare il passaggio da un modello medico a uno sociale. Il fatto che nel tempo si siano susseguiti più modelli non deve però indurci a ragionare in modo lineare, che anzi, sarebbe un errore cognitivo nella storia dei diritti.

I modelli non si susseguono semplicemente, ma coesistono, persistono, e come ogni fenomeno di una certa portata non possono semplicemente nascere ed esaurirsi in date precise.

Inizialmente, parliamo degli anni 50 del secolo scorso, la disabilità (ma un plurale sarebbe più corretto) è stata inquadrata secondo un modello medico o biomedico.

Le persone disabili venivano quindi identificate con la propria condizione, che assumeva i contorni di un deficit, una mancanza da imputare interamente alla sua portatrice o portatore. In questo contesto le disabilità prese in esame sono prevalentemente di tipo fisico: la società postbellica sta iniziando infatti a confrontarsi con l’esito macroscopico dei conflitti mondiali, relegando la salute mentale nelle istituzioni.

Secondo Michael Oliver (1995), sul cui pensiero si fonda invece l’elaborazione di un modello sociale della disabilità, l’istituzione ha un terreno comune con la segregazione del corpo dissidente e con un discorso normalizzante. Vorrei soffermarmi a questo proposito su quanto il concetto di normalità si presti a una retorica di esclusione.

Un’idea di normalità dell’individuo, che avrebbe poi gettato le basi per l’eugenetica, ha iniziato a delinearsi con la progressiva industrializzazione della società occidentale. Ciò che eleviamo (o livelliamo) a normalità è tuttora strettamente collegato alle esigenze del sistema di produzione in cui siamo inserite e inseriti. La giornata lavorativa di otto ore, l’intera grind culture e, secondo una critica interna ai femminismi, la stessa unità familiare come la conosciamo (eteropatriarcale) sono funzionali al lavoro produttivo e riproduttivo.

Sarà il sistema capitalista ad imporre uno standard abilista di normalità.

Il concetto di abilismo non va a definire unicamente lo spettro delle discriminazioni ai danni di persone disabili, dal linguaggio stigmatizzante alla segregazione sociale e spesso in questa progressione. Se preso come strumento di analisi, l’abilismo ci racconta che è stato formulato uno standard psicofisico, che tende poi a coincidere con il corpo maschile, bianco e normoabile, e chi non rientra in questo standard va incontro a forme di esclusione.

Se l’esclusione è una punizione, e idee di inclusione e tolleranza presuppongono comunque una disparità fra le parti coinvolte, fra le strategie di tutela dall’abilismo vale la pena di menzionare il passing (termine noto nel mondo transgender, con cui si va ad indicare la possibilità di un individuo di essere identificato come appartenente a un gruppo dominante) e il covering, ovvero l’atto di minimizzare la propria identità marginalizzata. Abilismo è Trump che imita e sbeffeggia un giornalista disabile, e quello è il livello macroscopico.

Anche servirsi della disabilità a mo’ di insulto s’inserisce perfettamente in questo filone, perché quello che si sta dicendo veramente è: “Quella vita è un insulto”, e questo non intacca tanto il ricevente normoabile, quanto la percezione della disabilità che si va formando. Abilismo è anche l’assenza di un congedo mestruale, la scarsità di capi d’abbigliamento adatti alle persone grasse, l’insegnante che non crede al dolore accusato da uno studente perché “troppo giovane”, e il medico che ha il potere di reiterare questa svalutazione del corpo malato.

Ho scelto questi esempi in modo piuttosto random, ma mi piace (e al tempo stesso mi dispiace) pensare che un’altra persona, facendo brainstorming, potrebbe descrivere altre manifestazioni di abilismo a livello sistemico. Forse è un esercizio che dovremmo prestarci a fare, con un approccio intersezionale ed empatico. La disabilità merita di essere vista attraverso una lente intersezionale, e merita d’essere politicizzata.

La teoria dell’intersezionalità descrive la formazione di identità ed esperienze uniche, situate appunto all’intersezione fra genere, razza e classe sociale. Seguendo questa logica, anche la disabilità contribuisce a delineare vissuti che non possono essere analizzati singolarmente. Parliamo di intersezionalità anche grazie al lavoro di persone disabili, o i cui corpi sono stati esclusi da una norma arbitraria. Non solo è il momento che il femminismo intersezionale consideri le disabilità, ma è il momento che chiunque si rifaccia all’intersezionalità prenda atto della presenza di corpi esclusi e vite non rappresentate alla sua origine.

Fra le righe qui sopra è successa una cosa importante: abbiamo visto che l’abilismo funziona a livello sistemico, è riprodotto cioè tramite meccanismi molto al di là della singola persona che mette in atto discriminazioni macroscopiche, plateali e violente. (Esistono discriminazioni che non siano intrinsecamente violente?)

Ora, se l’abilismo è prodotto e riprodotto socialmente, se ci sono standard preimpostati e conseguenze per chi non è conforme, è possibile che il concetto stesso di disabilità sia costruito socialmente? Entra qui in gioco il modello sociale della disabilità, elaborato nel contesto anglosassone di metà anni 70. Nel 1976 la UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) pubblica un libro, di enorme importanza per almeno tre motivi.

Fundamental Principles of Disability contribuisce a una presa di coscienza condivisa tra persone disabili, il che è potentissimo in una realtà (quella degli anni 70, ma anche quella attuale) in cui il corpo disabile è cancellato dalla rappresentazione mainstream, infantilizzato, medicalizzato, desessualizzato o feticizzato, assunto alternativamente come fonte di ispirazione o come ricevente passivo di pietà non richiesta. La seconda conseguenza importante del modello sociale è la distinzione fra impedimento e disabilità, per cui il primo è un malfunzionamento psicofisico, mentre la seconda è un’etichetta socialmente imposta sulla base dell’impedimento. Mi spiego meglio: se secondo il modello medico la disabilità risiede nel corpo, e necessita d’essere aggiustata e ricondotta a una presunta norma, nell’ottica del modello sociale sono le barriere sociali a disabilitare l’individuo.

Vorrei proporre un gioco di capovolgimento delle dinamiche sociali che conosciamo: pensiamo a un mondo in cui ogni locale è provvisto di una rampa per sedie a rotelle e servizi igienici adeguati alla diversità motoria, ma gli occhiali da vista sono difficilissimi da reperire. Immaginiamo poi che indossare gli occhiali da vista riduca notevolmente le possibilità di impiego, o che le persone normovedenti importunino noi miopi e astigmatici per complimentarsi per il nostro coraggio e la nostra forza, “nonostante tutto”. Immaginiamo un Harry Potter, possibilmente frutto di un’autrice diversa, che non porta gli occhiali, perché sarebbe “propaganda politicamente corretta”. Immaginiamo siti d’incontri in cui i nostri occhiali sono tra le prime domande rompighiaccio, oggetto di preoccupazione o curiosità feticizzante. “Puoi fare sesso anche con gli occhiali, vero?”, solo che “fare sesso” sarebbe reso in una forma che non so se posso usare in questa sede.

Abbandoniamo questa distopia occhialofobica e volutamente ridicola per accorgerci che sì, la disabilità e la categoria di “altro” possono essere costruite su base sociale, ma questa deduzione non è data dai paradossi di qui sopra, che certamente non vogliono ipersemplificare la teoria, ma puntano a renderla accessibile. Il modello sociale della disabilità è frutto di un’analisi che ha radici nell’anticapitalismo e nel marxismo, è il risultato di uno spostamento paradigmatico per cui è il soggetto disabile a definirsi, dove prima era l’intervento medico a identificare il corpo “altro” e il suo trattamento.

In Feminist, Queer, Crip Alison Kafer (2013) suggerisce tuttavia un limite del modello sociale nell’affrontare condizioni disabilitanti come il dolore cronico, che pone effettive limitazioni non superabili tramite la giustizia sociale e una miglior rappresentazione. Può essere interessante ragionare su quanto l’abilismo come norma possa essersi infiltrato anche nella teorizzazione del modello sociale. Se è innegabile che parte dell’esclusione ai danni delle persone disabili è da imputare a barriere architettoniche e sociali, è pur vero che un approccio medico e assistenzialista, a dispetto della sua evidente problematicità, può rappresentare una necessità all’interno di comunità escluse dalle cure mediche (Bailey, 2018).

Il modello sociale nasce dal basso, ed è alla base di norme che tuttora regolano i contesti lavorativi. Norme che non funzionano quindi come gentili concessioni, ma come diritti ottenuti nei decenni. Se il modello medico si proponeva di aggiustare e normalizzare corpi marginalizzati, con il modello sociale si fa largo un’idea di biodiversità umana, e la parola d’ordine non è integrazione ma convivenza.

Marta Minardo

26/3/2021 https://www.intersezionale.com

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!