Il corpo sofferente e il bisogno di cura

Il bisogno di cura, la dipendenza dagli altri in particolari fasi della vita, come l’infanzia, la vecchiaia, la malattia, sono elementi costitutivi dell’esperienza umana, eppure non hanno mai avuto la centralità che meritano, sia per l’etica pubblica sia per la teoria politica. Su una svalutazione altrimenti inspiegabile, ha certamente avuto un peso non indifferente il dominio di un sesso che ha riservato a sé la sfera pubblica, lasciando alla donna la funzione di continuatrice della specie, identificata come tale col corpo e le sue traversie, madre sempre e comunque anche se non ha generato. Ma cosa succede quando la cura si sposta fuori dall’ambito domestico, quando a esercitarla è un uomo, depositario di un sapere che ne esalta il ruolo agli occhi del paziente, dei suoi famigliari, e in generale della società?

Ambrogio Cozzi, psicoterapeuta, redattore della rivista “Pedagogika”, ha lavorato in un servizio di psicologia clinica all’interno dell’ospedale di Garbagnate (Milano), seguendo pazienti con lesioni cerebrali, pazienti in coma, pazienti obesi, pazienti oncologici. In passato ha operato in centri socio educativi occupandosi di problemi di handicap. Con lui cerco di capire cosa comporta per il soggetto e per le persone che gli stanno attorno la sofferenza che nasce dalla patologia, che pensieri, sentimenti, inquietudini muove in chi è chiamato in questi casi a“prendersi cura” dell’uno e degli altri.

[Lea] Nel tuo saggio, Lavorare con l’handicap (“Pedagogika”, I Quaderno, Stripes Edizioni 2003), tu parli di un disagio particolare che si prova di fronte all’handicap. Se si pensa l’altro già conosciuto, accanto a tanti simili a lui, si finisce per porlo come oggetto e rinchiuderlo nella sofferenza. Il proprio sapere diventa allora una via di fuga, uno schermo, rispetto all’enigma, alla sorpresa a cui rimanda ogni incontro. Questo vuol dire mettersi in gioco, interrogare se stessi, assumersi la responsabilità di uno sforzo, di un’azione verso l’altro, il cui esito non è garantito. Puoi chiarire meglio in che cosa consistono la fatica, la sofferenza, il disagio di chi, come te, si trova, nella posizione di terapeuta, in rapporto col malato, la famiglia, le strutture assistenziali?

[Ambrogio] Se ci limitiamo al momento diagnostico, il discorso finisce lì, ma se prendiamo i soggetti uno per uno restiamo sorpresi dalle domande che pongono, rispetto a quello che noi sappiamo, a come possiamo stare con loro, a quale lavoro possiamo fare insieme. Bisogna evitare che diventi un lavoro meccanico. Ricordo una persona, incontrata in un centro socio educativo, che mi disse: “Mi scusi, prima io ero psicotico, poi handicappato, adesso invalido. Ma chi sono?”. Il discorso si fermava lì, non diventava una rivendicazione del tipo “voglio rivedere questo percorso”. Erano solo affermazioni, eppure dicevano che su quel paziente la storia non era passata invano, che bisognava partire da quel suo interrogativo. Spesso quello che gli operatori pongono al centro del lavoro è l’idea di gravosità: “quanto è pesante questo”, “quanti pericoli ci fa correre”. Il riferimento è ai pazienti aggressivi, tralasciando altri, tranquilli, ma più gravi. Per non cadere in una quotidianità vuota e noiosa, è importante fare molta attenzione alla domanda che ci pone la presenza dell’altro, al “buco” che sempre apre nel nostro sapere. Ma vuol dire anche interrogare la propria vita, e non solo la propria professione. Non è raro trovare in questi centri persone piene di entusiasmo, pronte a criticare i genitori per il modo con cui si pongono rispetto ai figli. Poi la vita va avanti, si sposano, fanno a loro volta figli, e la loro posizione cambia, cominciano a dire: “però, come è difficile avere un figlio così, come deve essere pesante!”. È questo il nocciolo: di che cosa si sta parlando? Della propria vita o della persona che si ha davanti, delle difficoltà che ci sono o del fatto che su queste difficoltà noi mettiamo qualcosa di nostro? È importante capire la posizione che il soggetto, handicappato o cerebroleso, viene al occupare per il proprio genitore, fuori dalle nostre proiezioni, perché ognuno è figlio e genitore in un modo diverso.

[Lea] A proposito dei comportamenti diversi che assumono le persone che sono a contatto diretto con l’handicap, tu parli, in alcuni casi, di un “eccesso di protezione”, infantilizzazione dell’altro. Commentando un racconto di Kenzaburo Oe, usi una immagine molto efficace per esprimere una fantasia di riparazione da parte di un genitore: un corpo che protegge il bambino avviluppandolo, quasi fosse un feto che necessita di rinascere, di essere rifatto. Per uscire da quella che si presenta come una “gestazione interminabile di un figlio interminabile”, tu dici, è necessaria una qualche presa di distanza, per esempio che i genitori riconoscano la loro fatica, la loro rabbia, e persino il desiderio di sparizione del figlio, quando sono esausti. Se si vuole che riemerga il desiderio, è necessario passare attraverso l’idea della perdita.

[Ambrogio] L’autonomia è diventata una sorta di mito. Ma cosa significa autonomia quando parliamo di situazioni di deficit, di debolezza, di fragilità? Io credo che serva a tenere in piedi un ragionamento un po’ perverso: in nome di una autonomia futura, sempre spostata nel tempo, si perpetuano dipendenze che non vengono mai interrogate. Se ci soffermassimo, al contrario, proprio sulla dipendenza, ci accorgeremmo che alla lunga può diventare insopportabile, e anche il desiderio di normalizzazione del figlio diventerebbe una scelta da rispettare. La risposta delle madri a queste situazioni sono le più varie: la dipendenza è tanto più forte quanto più corrisponde a qualcosa di proprio che precede l’arrivo di un figlio e che il figlio in queste condizioni svela. La risposta è comunque sempre individuale. Ho incontrato madri in grado di interrogarsi, altre che ne facevano la loro ragione di essere. Quando si tende a prolungare la dipendenza oltre i limiti, ad agghindare la figlia o il figlio come fosse un bambolotto, infantilizzandolo ancora di più, vuol dire che c’è qualcosa di proprio che si sovrappone e che va oltre la condizione reale.

[Lea] Mi chiedo se, nel racconto di Kenzaburo, la figura del padre non sia rivelatrice, in via eccezionale, di una condizione femminile generalizzata, che si da anche fuori dall’handicap: l’idea che l’altro sia parte di te, che lo si debba continuamente mettere al mondo. Sappiamo bene che il legame di dipendenza, indispensabilità all’altro, si prolunga nei rapporti famigliari e di coppia, quindi ben oltre l’infanzia.

[Ambrogio] Il processo di cura interviene quando non si è ancora autosufficienti o quando non lo si è più, come nel caso di eventi traumatici e di un anziano, quando cioè non si è più in grado di compiere i gesti della quotidianità. Possono allora tornare in gioco fantasie di appartenenza filiale. I gesti della cura fanno saltare il pudore, il corpo malato viene quasi esibito. Mi chiedo spesso: come si fa a tenere fuori l’erotizzazione dai gesti della cura? Sono proprio i gesti dell’accudimento ricevuto nell’infanzia che hanno segnato durevolmente i nostri corpi, la nostra sessualità. Ma c’è di più. La memoria del corpo è più presente di quanto non riusciamo a cogliere. Da qui ritrosie, incertezze, che accompagnano la cura, fantasie profonde su cui bisogna lavorare, perché rappresentano ciò che, per certi versi sostiene, per altri impedisce il rapporto con quel corpo. Il gesto della cura richiama quello della madre. Forse è per questo che agli uomini riesce ancora così difficile.

[Lea] Al centro della cura si mette di solito l’amore, ma spesso, come sappiamo, è una spinta cieca, una fantasia, un desiderio che viene dalla propria storia, che impedisce la distanza necessaria tra sé e l’altro. Nel film di Almodovar, Parla con lei, che tu citi spesso, il corpo in coma di Alicia si confonde con l’idea che Benigno ha del corpo femminile: il corpo materno con cui vorrebbe tornare a confondersi. Nel momento in cui nella cura si incontrano ancora madri e figli, legati da vincoli biologici, consuetudini affettive, obblighi morali, l’infantilizzazione dell’altro non è quasi inevitabile? Finché non entreranno altri protagonisti, come si può arrivare a quella che tu chiami una “dipendenza controllata”? L’eros che passa nel rapporto tra corpi rimanda alla vicenda iniziale della vita, una ‘preistoria’ che ha al centro il diverso ruolo del maschio e della femmina rispetto al corpo, alla sessualità, alla continuazione della vita. Intorno alla cura si è annodato il rapporto tra i sessi, una dipendenza che si prolunga inspiegabilmente fino dentro l’età adulta.

[Ambrogio] Non voglio difendere la società patriarcale, ma è innegabile che stiamo assistendo a un decadimento della figura paterna. In ogni caso, penso che ci debba essere sempre una figura terza, un elemento di separazione. Non deve mai essere solo un rapporto a due, tra chi da e chi riceve la cura. Per non cadere nell’esclusività delle cure materne è necessario il momento in cui si da testimonianza ad altri di quel che si fa. In nome dell’amore si possono perpetuare le cose peggiori. Nella cura l’amore sta tutto dalla parte di chi da, per cui non c’è limite all’appropriazione. Prolungandosi la vita, l’assistenza è diventata ormai un diritto, di cui dovrebbero farsi carico le istituzioni, mentre in passata la si considerava quasi una prestazione naturale. Potrebbe essere questa l’occasione per un cambiamento di paradigma: si tratta di riportare sulla scena la sofferenza e la fatica, come qualcosa che interroga l’esistenza. Una maggiore apertura della politica rispetto a questi aspetti è necessaria. La cura è rivelatrice di gesti di solidarietà rispetto alla vita, a cui bisogna dare parola. A essere espulso dalla nostra cultura è il corpo sofferente, il corpo che “si è”. Confinarlo nel “naturale” vuol dire farne un’esperienza muta, una zona oscura che non può essere interrogata. Il discorso dell’amore spesso copre e impedisce un discorso di verità. Sono ancora l’arte, la letteratura, il cinema a parlare dei luoghi da cui la parola è assente.

Lea Melandri

Insegnante, giornalista, scrittrice e saggista, riferimento per il movimento delle donne italiano. Tra i suoi libri: L’infamia originaria; Come nasce il sogno d’amore; Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia; La perdita; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà. Altri suoi articoli sono leggibili qui.

25/4/2019 https://comune-info.net

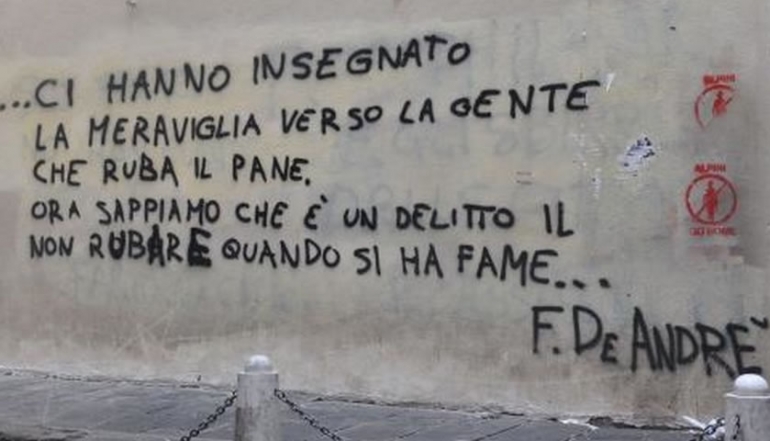

IMMAGINE: Un frutto dei laboratori di Catia Castellani, insegnante d’arte, allieva di Bruno Munari, consulente per la didattica dell’arte contemporanea presso musei e teatri. A proposito di arte come linguaggio in grado di raccontare più della parola e di arte come gesto di cura di sé e del mondo, Catia si occupa anche di formazione per insegnanti e conduce laboratori di non-didattica dell’arte per bambini e bambine

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!